展示・イベント案内

exhibition

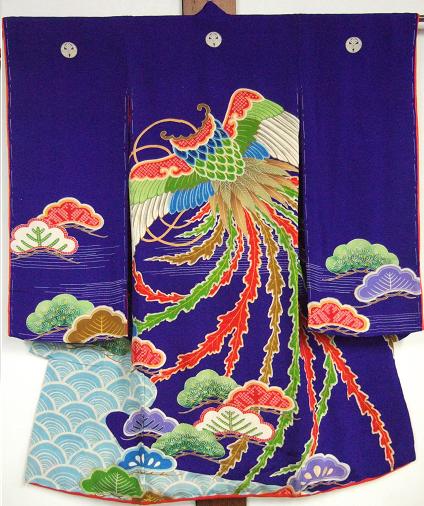

夏秋の特別陳列 「子どもの晴れ着~祝い着にみる招福のデザイン」

- 会期

- 2025年4月19日(土) 2025年10月19日(日)

- 会場

- 6号館東室

*西室の「日本の節句飾り~正月の玩具と節句の人形飾り~」とともに、東室では春季に引き続き、晴れ(ハレ)の日を祝い、子どもたちの健やかな成長と幸福を願って仕立てられた晴れ着(祝い着)と明治・大正時代のちりめん細工作品を合わせてご紹介します。

*赤ん坊が誕生し、無事に生後1ヶ月を迎えたことを産土神(うぶすなのかみ)に感謝し、神の加護を願う初宮参りの祝い着、生後百日目に行われる食い初めの儀礼用の祝い着、さらに端午の節句や桃の節句などを祝う晴れ着には、魔よけや招福を意味する文様や四季の花々、子どもたちの好きな玩具や人形があしらわれて、いずれも愛らしく華やかな雰囲気をもっています。

*「初宮参りの祝い着」「儀礼や節句の祝い着」のコーナーでは、着物に加え、乳児の帽子や涎(よだれ)かけ、守り袋や巾着を展示します。「ちりめんと着物のデザイン」のコーナーでは、「花鳥草木」「吉祥」「器物」「玩具」の項目で、子どもの祝い着に見られる絵柄の特徴を紹介し、江戸末期から明治・大正時代のちりめん細工に見られる題材との共通性を探ります。

*晴れ着に用いられたデザインや細部にほどこされた魔よけの造形を通して、子どもの成長と幸福を願った祖先の心情や日本伝統の美意識にも触れていただければと幸いです。

■展示総数 着物=46着/ちりめん細工=100点

Ⅰ 初宮参りの祝い着

*生後一ヶ月の頃、赤ん坊の誕生を産土神に報告し、正式に氏子となる初宮参りの儀式が行われます。(多くの地域で男児は31日目、女児は32日目に行われます)。この時に赤ん坊が着用する祝い着には特徴があります。反物のひと幅を身ごろとした「一つ身」を二枚がさねで着用することが一般的とされ、表側になる掛け着には、袖口を縫い合わせない「大名袖」の形式が用いられます。

*男児の掛け着は、染め抜きの五つ紋(前身ごろに2ヵ所・後ろ身ごろに1ヵ所・両袖後ろ側にそれぞれ1ヵ所)で、黒羽二重や色羽二重が好まれ、宝文様や甲冑飾りなど勇ましくめでたい図柄が選ばれます。女児の掛け着にも五つ紋が入りますが、縮緬地の裾に、四季の花や宝文様など華麗な図柄を集中させた形式が目立ちます。この祝い着が里方で用意される場合、男児は実父の定紋、女児は実母の定紋を用い、紋を入れないときには、守り縫いが施され、あるいは「背紋飾り」や「背守り」が置かれます。ここでは、初宮参りの折に身に付ける帽子やよだれかけ、守り袋をあわせて展示します。

祝着.jpg)

Ⅱ 儀礼や節句の祝い着

*赤ん坊が一生食べ物に困らないようにと、生後100日目頃に行われる「お食い初め」の儀式、11月15日に三歳(髪置の祝い)の女児、五歳(袴着の祝い)の男児、七歳(帯解の祝い)の女児が神社に参拝する「七五三」の儀礼、あるいは端午の節句や桃の節句の祝いなどここでは、初宮参りに続く晴れの場面に登場した華やかな着物を展示します。

*薬玉は、薬草を詰めた香袋と芳香の強い四季の花々を丸く束ね、五色の糸(続命縷)を垂らして壁に掛け飾るもので、平安時代の昔から邪気払いの力があるとして、端午の節句に贈答されました。魔除けの力を秘めた薬玉の華やかな造形は、晴れ着の意匠として、古くから好まれてきました。

Ⅲ ちりめん細工と着物のデザイン

*子どもたちの着物の絵柄には、生命感あふれる花鳥草木や王朝文化を連想させる雅やかな器物の色々が選ばれています。中でも楽しい玩具文様の数々は子どもたちを喜ばせたことでしょう。 様と花文様を組み合わせたもの、昔話や故事を題材にしたものも見られ、小さな着物の中の大胆なデザイン構成には驚かされます。ここでは、「花鳥草木」「吉祥」「器物」「玩具」の項目で、子どもの祝い着に見られる絵柄と幕末から明治・大正時代に作られたちりめん細工の題材との共通性を紹介します。

●花鳥草木のデザイン●

*子どもの着物を飾る絵柄の中で最も多いのは、花や樹木、そして鳥。そこには、四季折々、自然からもたらされる情感を大切にする日本的な感性が表現されていると同時に、季節に応じて輝きをみせる花鳥草木のもつ生命力の強さを子どもの身体に取り込もうという精神が感じられます。

*梅、桜、牡丹、菊、椿などの花々や鶴、孔雀、鳳凰、鴛鴦、鶏、鶯などの鳥もまた、ちりめん細工の題材として、古くから愛されてきました。香袋として、あるいは琴爪や薬包などの実用品を収める小袋として使用された明治・大正時代のちりめん細工を紹介します。

●吉祥のデザイン●

*七宝、宝珠、小槌、丁子、隠れ蓑、隠れ笠、巻物、蔵の鍵など物心両面の豊かさを象徴する「宝文様」は、子どもの着物のデザインにも欠かせない題材です。咲き乱れる四季の花々に宝文様を組み合わせて、小さな着物の画面からあふれるかりに華やかな絵柄も見られます。

●器物のデザイン●

*檜扇や御簾など王朝文化を感じさせる雅やかな器物、琴や笙、笛や小鼓など日本伝統の楽器、それらを四季折々の花々と組み合わせた文様は、子どもの着物を華やかに彩りました。

*ここでは、そうした器物がデザインされた愛らしい女児の着物と江戸・明治時代に「きりばめ細工」や「押絵」の技法によって製作された懐中物、小箱を展示します。小箱の蓋や懐中物の小さな画面にも、和歌や古典文芸を連想させる雅やかな器物が描かれています。

●玩具のデザイン●

*でんでん太鼓やがらがら、弥次郎兵衛、達磨、犬張子、御所人形などの伝統的な玩具は、晴れの日の祝い着にも普段着にも非常に好まれました。中には既に廃絶し、文献の中でしか見られなくなった玩具も見られ、おもちゃ絵の着物は、古い時代の玩具の形を知る上でも興味深い資料です。

*ここでは、初宮参りに用いられた祝い着や祭礼や節句に身につけた晴れ着に、縮緬小裂で作られた明治・大正時代の優しい手づくり玩具のいろいろを合わせて展示します。

<会期中の催事>

■日本の節句飾り・子どもの晴れ着展 ギャラリートーク■

正月、上巳、端午、七夕にまつわる玩具や人形飾り、またハレの日を祝う子どもたちの着物について、展示物を取り上げながらご案内します。

下記の日時に展示室へお集まりください。

❁日時=2025年5月18日(日)・6月8日(日)・7月6日(日) ※各回14:30~ 40分程度

❁会場=6号館特別展示室

❁解説者=当館学芸員・尾崎織女

*************************

同時開催展 → 夏秋の特別展「日本の節句飾り~正月の玩具と節句の人形飾り~」

次の特別展 → 冬の特別展「世界のクリスマス物語~クリスマスの暦をたどって~」

.png)