ブログ

blog

「みよし風土記の丘ミュージアム」へ

●弥生三月朔日。講演会にお招きを受けて、広島県三次市の「みよし風土記の丘ミュージアム」へ出かけました。三次といえば、郷土玩具の世界では良質な土人形を産する町として有名です。幕末のころ、石見の国の瓦職人、大崎忠右衛門が三次に移り、宮ノ峡(現在は三次市三次町)で焼き始めた土人形が起こりとなって、二代目、三代目、四代目へと受け継がれていきました。一方、四代目の夫である丸本儀十郎が明治17(1884)年に原村(現在は三次市十日市町)に別窯をもって土人形づくりを始めたことから、明治・大正時代の三次人形は、宮ノ峡と十日市の二か所の窯で焼かれていました。大正5(1916)年に宮ノ峡人形は廃絶しましたが、十日市では丸本家が代々継承し、昭和・平成時代の三次人形の発展を支えてきました。残念なことに、令和3(2021)年に六代目・丸本垚氏が急逝され、現在はご家族による再開が待たれているところです。

●日本玩具博物館には、井上館長が若いころに中国・山陰地方の郷土人形について調査する過程で三次を訪ね、宮ノ峡土人形と十日市土人形の関係について、また天神人形を上段に飾って月遅れの桃の節句を祝う風習などを明らかにしたという業績もあり、明治中期から昭和初期に作られていた土人形を数多く所蔵しています。そのようなご縁もあって、みよし風土記の丘ミュージアムからのお招きは、2021年秋に開催された特別企画展「江戸時代の子ども事情~幼き者へのまなざし~」の記念講演会に続いて2度目となり、懐かしく嬉しい訪問でした。

●みよし風土記の丘ミュージアムでは「春を待つ三次人形とひな人形展」開催中。講演会の前後、学芸員H氏にその企画展を丁寧にご案内いただきました。

●近年、春になると繰り返し三次人形に関わる展示会が開催されることを受けて、市民の方々から古人形の寄贈も相次いでいると伺いました。資料が増えることで、三次人形が直性的、間接的に影響を受けている長浜土人形、伏見土人形、そして古博多土人形との関係性が人形造形を通して描けるようになったと喜んでおられました。本年の企画展は、三次土人形の成り立ち解明に取り組んでおられるH氏の誠実なお仕事がたっぷり表現された充実の内容で、三次のまちにこのミュージアムがあることをとてもありがたく、嬉しく思ったことです。

●――講演会では、雛遊びから雛飾りへの移り変わりや雛人形の様式、地方に広がる雛飾りのバリエーションの豊かさなど、2時間かけて、縦に横にお話を広げましたが、講演会の後の懇談を通して、ご参加の皆さまの三次人形愛をひしひしと感じ、お話のテーマを郷土人形すればよかったかなと振り返っています。

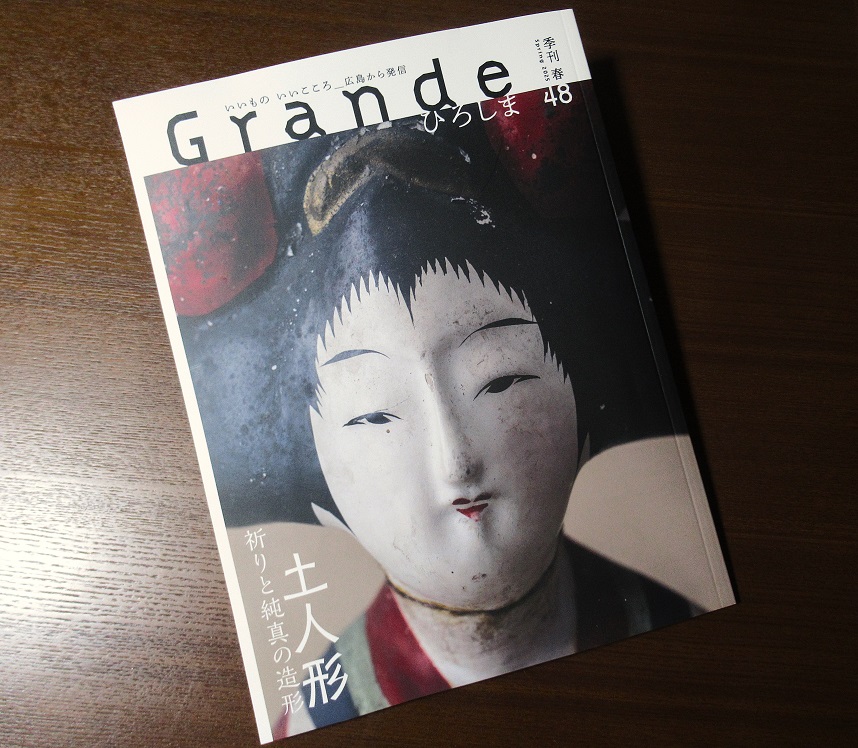

●H氏からは本日発売の広島の文化情報誌『Grandeひろしま』を頂戴しました。今春号は三次とその周辺の郷土人形の特集があり、H氏や日本玩具博物館の畏友で広島の郷土玩具愛好家である千葉孝嗣さんも寄稿されています。帰りの車中で拝読したのですが、大切なモノゴトを春風が吹き抜けていくように優しく綴った素敵な一冊でした。本誌はお取り寄せもできるようですので、よろしければ…。 Vol.48(2025年春号) | グリーンブリーズ – 企画編集会社

●三次風土記の丘ミュージアムの「春を待つ三次人形とひな人形展」は4月6日まで。ぜひ、お出かけください。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。