展示・イベント案内

exhibition

夏季テーマ展示 「子どもの着物や節句飾りのなかの≪桃太郎≫~世界大戦へと向かうころ」

- 会期

- 2025年7月5日(土) 2025年10月31日(金)

- 会場

- 2号館 特別陳列コーナー

■「桃太郎」とは、近世以前より伝わる日本の昔噺を代表するキャラクター。物語には様々なバリエーションがありますが、明治時代の小学校の教科書に掲載された物語が、今、一般的に知られているストーリーの基本形ではないでしょうか。国立国会図書館のデジタルコレクションに収められている『尋常小學讀本』 (明治20・1887年/文部省編輯局・大日本圖書刊)をあらためて読んでみました。要約すると、———むかしむかし、川へ洗濯に出掛けたおばあさんのもとへ大きな桃が流れ着き、その桃をおじいさんと一緒に食べようと持ち帰ったところ、桃が割れてかわいらしい子どもが生まれました。桃太郎と名付けられ、元気者に育った男の子は、ある日、鬼ヶ島へ宝物を取りに行きたいと黍団子を携えて出発します。桃太郎はその(日本一美味しい)黍団子と引きかえにお供を願う犬、猿、雉を連れて鬼ヶ島に上陸し、鬼ヶ島の門の内へと押し入ります。桃太郎一行は(鬼たちをなぜ懲らしめるのか、その理由が語られることなく)鬼たちをしばりあげて降参させ、鬼ヶ島の宝物(隠れ蓑・隠れ笠・打ち出の小槌・珊瑚樹など)を車に積んで持ち帰りました。——と。

■日中戦争から大東亜戦争へと向かう時代、その「桃太郎」が、端午の節句飾りにも子どもの晴れ着にも年賀状のデザインにも、そして日常の玩具や人形の題材にも急速に増えていくことはよく知られています。1940年代に入ると、当時の政府海軍省からの指令により、「桃太郎」を主役とする❝少国民❞向けのアニメーション映画(※)も制作されました。1940年のハワイ島真珠湾攻撃や1942年の南方戦線セレベス島・メナドでの落下傘部隊の活躍が題材とされています。

※「桃太郎の海鷲」(瀬尾光世監督〈兵庫県姫路市出身〉/藝術映画社制作/1943年春公開)と「桃太郎 海の神兵」(瀬尾光世監督/古関裕而音楽/松竹動画研究所制作/1945年春公開)

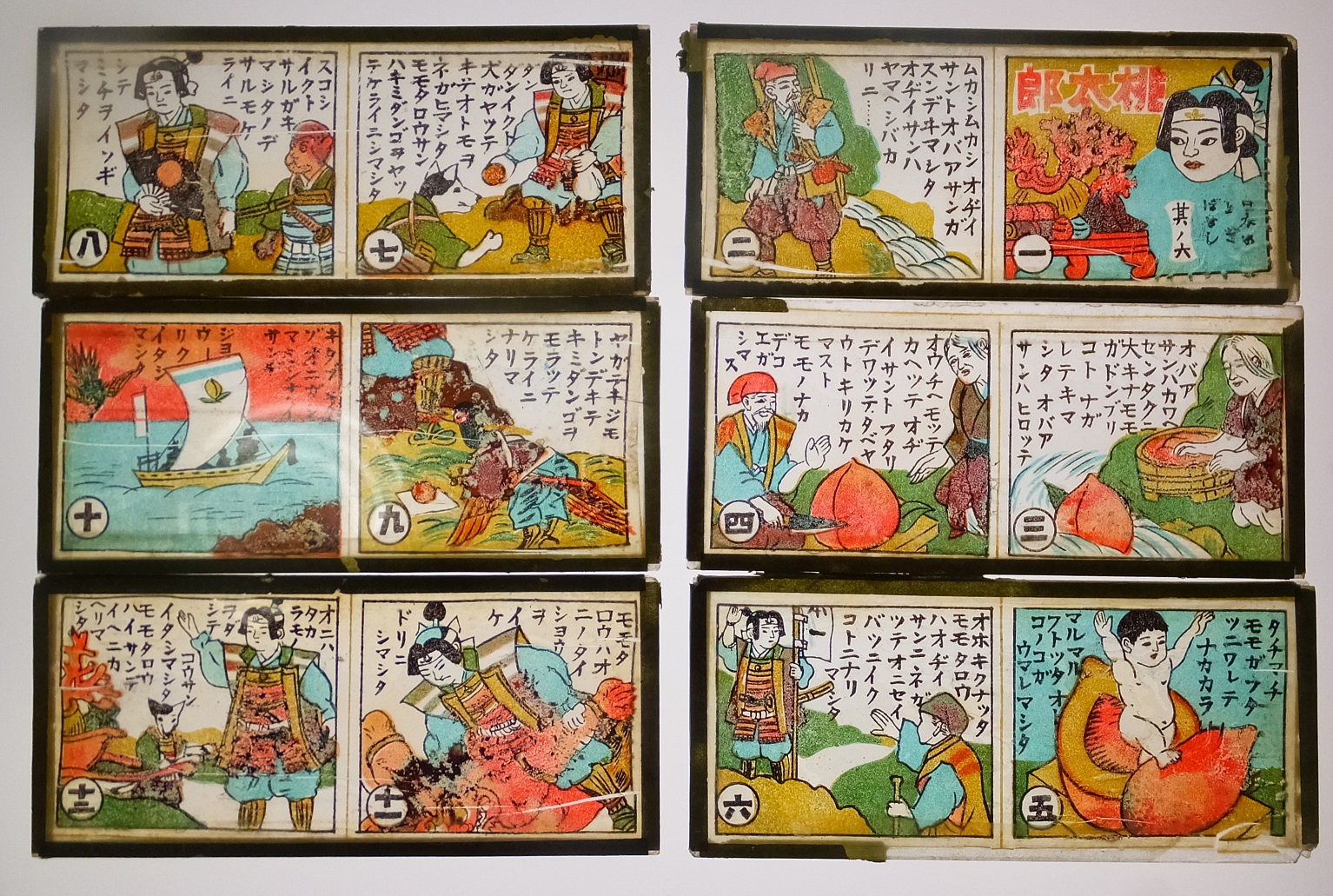

幻灯機に硝子板のスライドをセットし、オイルランプを光源として絵を映し出す。鳴り物などを用いて物語が語られ、子どもたちの夜間の楽しみであった。兵庫県下の個人より寄贈を受けた品で、寄贈者の父君が当時、近隣の子どもたちを集めて幻燈会を開いていたという。「桃太郎」のほかに、「大東亜ケンセツ」「花ノタネ」「梅少年」などがあり、戦地の兵隊サンと内地にいる家族との物語、満洲に暮らす少年との交流など、当時の子どもたちの暮らしが映し出されている。

●桃太郎の郷土玩具~子どもが喜ぶ昔噺~

「桃太郎」にはいくつかの異なる説話が伝承されていますが、一般的に知られているのは次のようなストーリーです。すなわち、桃から生まれた桃太郎は、老人夫婦に育てられ、黍団子をもって鬼ヶ島へ鬼退治に出かける、その道中で犬、猿、雉と出あい、黍団子と引き換えに彼らを家来とし、鬼ヶ島の鬼を退治して、財宝を手に郷里に帰還するというものです。物語の発祥は室町時代末期から江戸時代初期ころとされ、江戸時代に繰り返し出版された『桃太郎』や『桃太郎昔話』などの草双紙などを通して、広く庶民に親しまれるようになったと考えられています。

「むかしむかし、あるところに――、」テレビはもちろん、芝居にも滅多に接することがなかったかつての子どもたちにとって、親や年長者たちが語る昔噺に耳を傾ける時間は、どれほど楽しいものだったでしょう。江戸時代後期に起源をもつ郷土玩具の産地においても、桃太郎を題材にした人形たちが作られてきました。それらの造形は子どもたちの桃太郎の物語への親しみを一層、深めたことでしょう。

●子どもの着物のなかの桃太郎~親が求める❝健康優良児❞像

♪ももたろうさん、ももたろうさん、おこしにつけたきびだんご、ひとつわたしにくださいな――皆が知っている「ももたろう」の歌は、明治44(1911)年の『尋常小学校唱歌』(作詞者:不明/作曲:岡野貞一)に掲載されたもので、以来、桃太郎の昔噺はこの歌とともに、親しまれるようになりました。

生後一ヶ月のころに行われる「初宮参り」の男児用晴れ着(掛け着)にも、大正から昭和初期になると、桃太郎の物語を表現する絵柄がさかんに用いられます。親たちは、ふっくらとした桃太郎に託して我が子が健康優良児であることを祈り、家来を連れて鬼退治に出征する桃太郎に勇敢な日本男児に育つことを求め、鬼ヶ島から桃太郎一行が持ち帰る隠れ蓑、隠れ笠、打ち出の小槌、金銀宝玉、延命袋(宝袋)、珊瑚などの伝統的な“宝物”が新生児の人生に豊かさをもたらしてくれることを願ったのでしょう。

●端午の節句飾りのなかの桃太郎~勇敢な❝日本男児❞の象徴~

昭和 6(1931)年の満州事変から日中戦争(中国では抗日戦争)、さらに太平洋戦争へと日本が世界大戦へと向かっていく時代の様相は子どもたちの遊びに大きな影響を与えます。男児は兵隊サンをまねて鉄兜をかぶり、サーベルやラッパを手に野山を駆けまわり、戦車、軍艦、大砲などの玩具が登場して人気を集めます。昭和10年代後半に入ると、「愛国イロハカルタ」や「愛国積木」など、“愛国”の念を涵養する玩具が子どもたちの周りを満たすようになるのです。

そのような時代、端午の節句飾りには「日本一の桃太郎」が勇敢な日本男児の象徴として人気を博します。従来、健康優良児の筆頭に君臨していたのは「金太郎」でしたが、昭和に入ると、桃太郎が金太郎をおさえ、座敷幟の絵柄や武者人形の題材にも得意気な顔で登場してくるのです。

ここに展示する端午の掛け軸には近景に桃太郎一行が、遠景には鬼ヶ島が描かれています。この絵図は、日本という国が生き延びていくために、やがて海を越えて他者の土地へと出征していかねばならない男児の生々しい現実を、のどかな昔噺の世界に置き換え、やわらかくコーティングしながら社会が掲げる価値へと導いていく、――というような切実で不穏な空気が漂っています。

●昭和初期の年賀状のなかの桃太郎~日中戦争へ向かうころの❝鬼ヶ島❞~

当館は、戦前の郷土玩具収集家として活躍した村松百兎庵(むらまつひゃくとあん)氏のもとに届いた幾枚かの年賀状ファイル11冊を所蔵しています。年々ファイルされた年賀状はいずれもデザイン的に優れており、それらを丁寧に見ていくと、大正末期から昭和初期にかけて活躍した一流の趣味人(文芸などに熟達した人々)たちの交流の様子を垣間見ることができます。さらに、当時の社会を支配して いた時代精神をすくい上げることも出来そうです。

ここでは、膨大な年賀状ファイルのなかから、壬申(昭和7年)と甲戌(昭和9年)の「桃太郎」の物語を題材とした幾枚かをご紹介します。申年、戌年にちなんで、桃太郎にお供した猿や犬を配し、海の向こうの鬼ヶ島をあからさまに中国大陸に見立てているあたりには、日中戦争に向かっていく時代の価値観がよく表れています。

■近世以前より伝えられた私たちの桃太郎、プロパガンダにも利用されてしまう桃太郎とは、何ものなのでしょうか。今夏の小テーマ展示で桃太郎にまつわる品々をご覧いただきます。昔噺の世界が時代背景によってさまざまな彩りと象徴性をもち得ることに想いをめぐらせていただければと思います。

※小さな企画展示でしたが、様々なメディアが紹介してくださいました。

「サンテレビ」ではアーカイブでご覧いただけます。→★