展示・イベント案内

exhibition

初夏の特別展 「端午の節句~幕末から昭和の甲冑飾り~」

- 会期

- 2023年4月22日(土) 2023年6月25日(日)

- 会場

- 6号館西室&ランプの家

■主催:日本玩具博物館 ■後援:姫路市

◆5月5日、日本では、男児のすこやかな成長を願って「端午(たんご)の節句」が祝われます。もともと、端午は中国から伝わった行事で、春と夏の節目に当たる太陰暦5月5日に、邪気を払い、心身の健康を保つための儀礼でした。平安時代(8~11世紀)の頃、貴族社会に定着した端午の節句行事は、時代を経るにつれ、日本人の季節に対する観念や信仰などを取り込み、日本独自の発展を遂げました。

◆やがて武家が台頭すると、菖蒲(しょうぶ)が「尚武(しょうぶ=武を尊ぶの意)」の語音と通じることから、この節句が男児の祝儀と結びつき、武家の将来を祝福する行事へと展開します。それが、江戸時代(17~19世紀)に入ると、町家の人々も武家を真似、男児の健康と幸福を願って、家の門口には勇ましく毛槍、長刀などの武具や幟を立て、室内には武者人形や小さな甲冑などを飾り祝うようになるのです。都市部の富裕階級は、豪華な飾り付けで家の権勢を競い合いました。

◆本展では、そのような近世の伝統を受け継ぐ節句飾りの中から兜飾りや甲冑飾りをとりあげ、江戸末から明治・大正・昭和…と時代を追ってご紹介します。かつて端午の座敷飾りが始まった頃、大将と従者の武者人形が主人公で甲冑飾りは脇役だったのが、戦後になると、甲冑飾りの方が主、武者人形は小型化して、脇飾りを占めるようになります。時代とともに変化する甲冑飾りの様式や江戸(関東)と京阪(関西)の違いなどにも着目して、甲冑飾りがずらりと並ぶ勇ましい世界をお楽しみ下さい。

■展示総数 約30組

●幕末期の甲冑飾り●

◆武士の誉れの象徴として登場した端午の飾り兜は、その始めは菖蒲や柏の葉や檜の薄い木片で作られたものでした。やがて本物と同じ素材で作られるようになり、江戸時代後期には支柱にかぶせ置く形式の飾り兜が流行します。江戸末期になると、兜だけでなく、胴が膨らんだ太鼓型の鎧櫃(よろいびつ)に甲冑が飾られ、次代へと受け継がれていきます。徳川幕府のお膝元・江戸の甲冑飾りは、黒い小札をつなぐ縅(おどし)紐に白や黒、浅葱色などの渋い色調が選ばれ、全体に質実剛健、引き締まって勇壮ですが、京阪の甲冑飾りは、金の小札に色の縅が非常に華やかです。

●明治時代の甲冑飾り●

◆明治時代に入ると、支柱型の飾り兜が姿を消し、鎧櫃(よろいびつ)に甲冑(=鎧兜)を飾り付ける様式が生まれます。この時代の室内飾りの主役は、衣装をまとった武者人形ですが、時代が下るにつれ、武者人形と並べて甲冑を飾る様式が盛んになります。明治時代の甲冑飾りは、胴部のふくらんだ形の鎧櫃が用いられました。ここでは、江戸時代の支柱型の様式を受け継ぐ飾り兜、胴部のふくらんだ太鼓型の鎧櫃に置かれる大小の甲冑飾りを展示します。

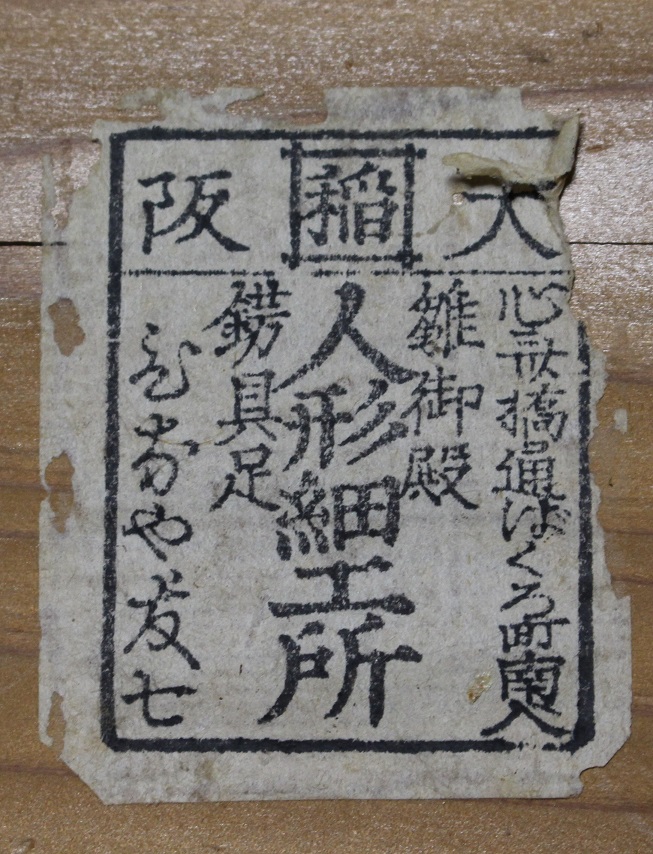

八わたや吉兵衛(大阪御堂筋本町)商標入

ひなや友七(大阪心斎橋通)商標入

●大正時代の甲冑飾り●

◆明治時代は胴部のふくらんだ鎧櫃が一般的でしたが、大正時代には横長の箱形をした唐櫃も現れます。百貨店が甲冑飾りと脇飾りの一式を調えて販売するようになり、人口が集中する大都市部を中心に、百貨店プロデュースの節句飾り一式を求める人々が多くなっていきます。 明治時代には家々の個性が見られた節句飾りも徐々に画一化される時代へと向います。

●昭和時代の甲冑飾り●

◆昭和時代初期の頃は、富裕な町家を中心に従来と変わらぬ豪華な甲冑飾りが行われました。特に、男児の出世を強く望む時代精神の中で甲冑飾り自体、豪華に勇ましく作られる傾向がありました。日本全国津々浦々に節句の祝いが普及するのは太平洋戦争後、暮らしが安定してくる昭和30年代です。節句飾りは、一家の繁栄を願う“家”のものから、男児個人のものへと移り変わっていきます。昭和時代の節句飾りをみると、かつて主役を務めていた武者姿の衣装人形が姿を消し、甲冑飾りが中心的な存在となっていることがわかります。百貨店や人形店における一式販売はすっかり一般化し、矢襖(やぶすま)や屏風を立てて甲冑を置き、提灯、弓矢、太刀、太鼓、軍扇、陣笠、菖蒲の酒器、柏 餅、粽など添える飾り方が時代を風靡します。

<ランプの家の節句飾り>

◆ランプの家の床の間には、昭和初期に京丹後市で飾られていた武者人形を、畳の間には、大正時代に神戸・上田人形店(素翫堂・上田榮治郎)で調製された座敷飾りを展示しました。また板の間の天井には紙鯉(真鯉と緋鯉)とユニークな香川県高松の連凧(「黒鯉」と「赤鯉」)を飾っています。ご来館の方々には、中庭の緑とともに季節感をお楽しみください。

紙鯉(真鯉)

香川県高松市産の鯉の連凧

◆6号館東室では引き続き、「雛まつり~雛飾りの様式いろいろ~」を開催しています。端午の節句飾りと合わせてご観覧ください。

**********************************************************************

前の特別展 → 春の特別展*2023「雛まつり~江戸から昭和のお雛さま」

次の特別展 → 夏の特別展*2023「メキシコと中南米の民芸玩具」