今月のおもちゃ

Toys of this month

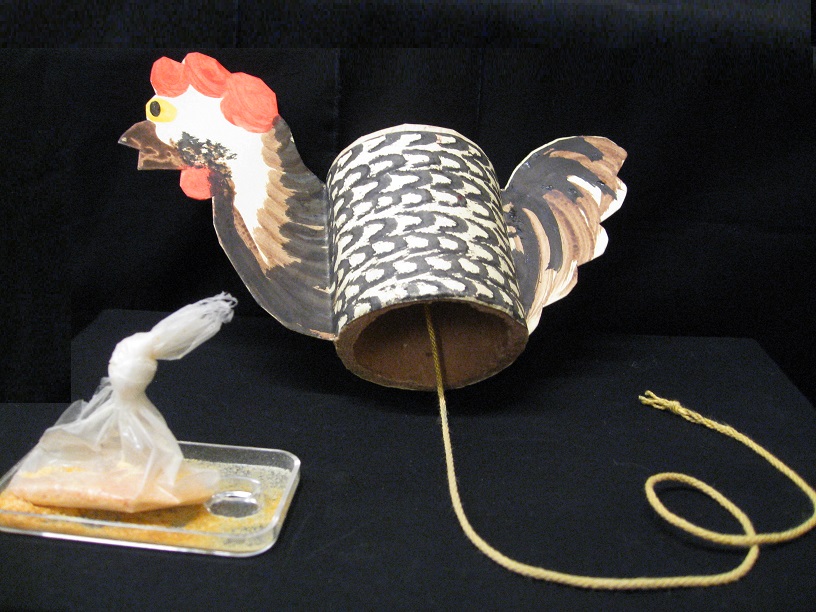

「鳴くニワトリ」

●今からちょうど30年前、当館は、日伯修好100周年記念行事(1995年度)の一貫として依頼を受け、ブラジルの三都市(サンパウロ~クリチバ~リオデジャネイロ)を巡回して「日本の伝統玩具展」を開催したことがありました。各都市の展示準備やワークショップの開催、展示撤収のため、井上館長と交代で渡伯したのですが、作業や式典参加の隙間時間を使って数々の貴重な玩具資料を収集しました。

●そのなかに、トキの声をつくるニワトリの玩具があります。❝リオのカーニバル❞で有名なリオデジャネイロの町の玩具店で売られていたもので、厚紙の筒の片面に紙膜を張って、その紙膜の中心に穴をあけて紐を通し、筒を賑やかに飾りつけて元気なニワトリを表現した玩具です。指に黄色い松脂の粉をつけ、リズムよく紐をこすると、コッコッコッ、コッ、コケコッコーッと、びっくりするぐらい本物らしい鳴き声を立てるのです。発音の仕組みは摩擦太鼓(フリクションドラム)と同じですが、糸電話のつくりに似ているといえば、イメージが伝わりやすいでしょうか。

●この玩具について、リオの方々に教えていただいたことには、「四旬節」ーー復活祭(イースター)の46日前の水曜日から復活祭の前日の土曜日までの期間ーーに入る直前に行われるカーニバルに際し、子どもたちはこの玩具を手に手に鳴き声を立てて、悪魔祓いをしつつ、祝祭の雰囲気を盛り上げていくというのです。さぞや楽しくにぎやかなことでしょう!

●このニワトリの玩具について海外の文献を調べると、1951年にチェコの首都、プラハで出版されたEmanuel Hercik著の『Folk toys/Les jouets populaires』の中に、リオデジャネイロのニワトリと同じ仕掛けのチェコ製の玩具が紹介されていました。キリストの復活を讃え、春の訪れを祝う復活祭(イースター)に先立つ四旬節、とくに復活祭前の一週間は、イエス・キリストの受難を思い、教会では華やかな鐘を打ち鳴らすことが控えられました。ところが鐘は村々に時刻を知らせる役割をもっていましたから、子どもたちにトキをつくる鶏の玩具を持たせ、教会の鐘の代わりに時間を知らせて回る役割を担わせていたといいます。リオのニワトリとは役割が異なりますが、春の祝祭を意識した玩具であることには違いありません。この玩具もまた、2000年代中ごろにチェコのプラハを旅された当館友の会のSさんから寄贈を受けて、当館のコレクションに加わっています。

●音があまりに楽しいので、これらを真似た玩具を子どもたちと一緒に作れないものかと思案し、紙コップに紐を通した「鳴くニワトリ」をご紹介したのは、27,8年ほど前のことです。小さい子にはもちろん、大人にとっても、「こんなシンプルな仕掛けでこんなにリアルな音がでるの?!」という驚きがあり、非常に人気のあるワークショップの題材になりました。紐をこするための松脂はなかなか入手できないため、濡らした布片や濡れティッシュで紐をはさんでこすってもよい鳴き声を奏でてくれます。

(学芸員・尾崎織女)