ブログ

blog

郷土玩具、令和的復活のかたち

●郷土玩具として日本各地に伝わる品々の多くは、江戸後期から明治初期ころに創始されたもの。その伝統を受け継ぐ産地が、製作者の逝去や後継者不在などを理由に、次々に廃絶へ向かい、全体として退潮を余儀なくされていますが、これまでとは異なるかたちで再現復活が図られ始めたという嬉しいニュースも届くようになりました。行政のバックアップを得て既に継承が図られている倉吉張子、デザイナーを本職とする個人によって復活が叶った久米土人形や土佐張子、郷土玩具愛好家によって再現された宮島の鹿猿や京都鞍馬の虎などをはじめ、各地で明るい兆しがみられます。受け継いでこられたご家族、また産地から少し離れた場所に住み、血縁・地縁関係をもたない個人であっても、作り繋いでこられた作者たちへの敬意と郷土玩具への愛情をもつ方々がこのような取り組みを始められることは、令和時代らしい玩具文化復興のかたちではないかと思います。

八瀬陶窯での大原女人形のワークショップ

●現在、京都精華大学ギャラリーTerra-Sで開催されている企画展「スケッチーズ~八瀬の石黒さん家から見た世界」(会期は8月3日まで)に、当館からは資料出品協力を行い、企画展の玩具チームには筆者もその一員として参加しています(先のブログでもご報告しています)。

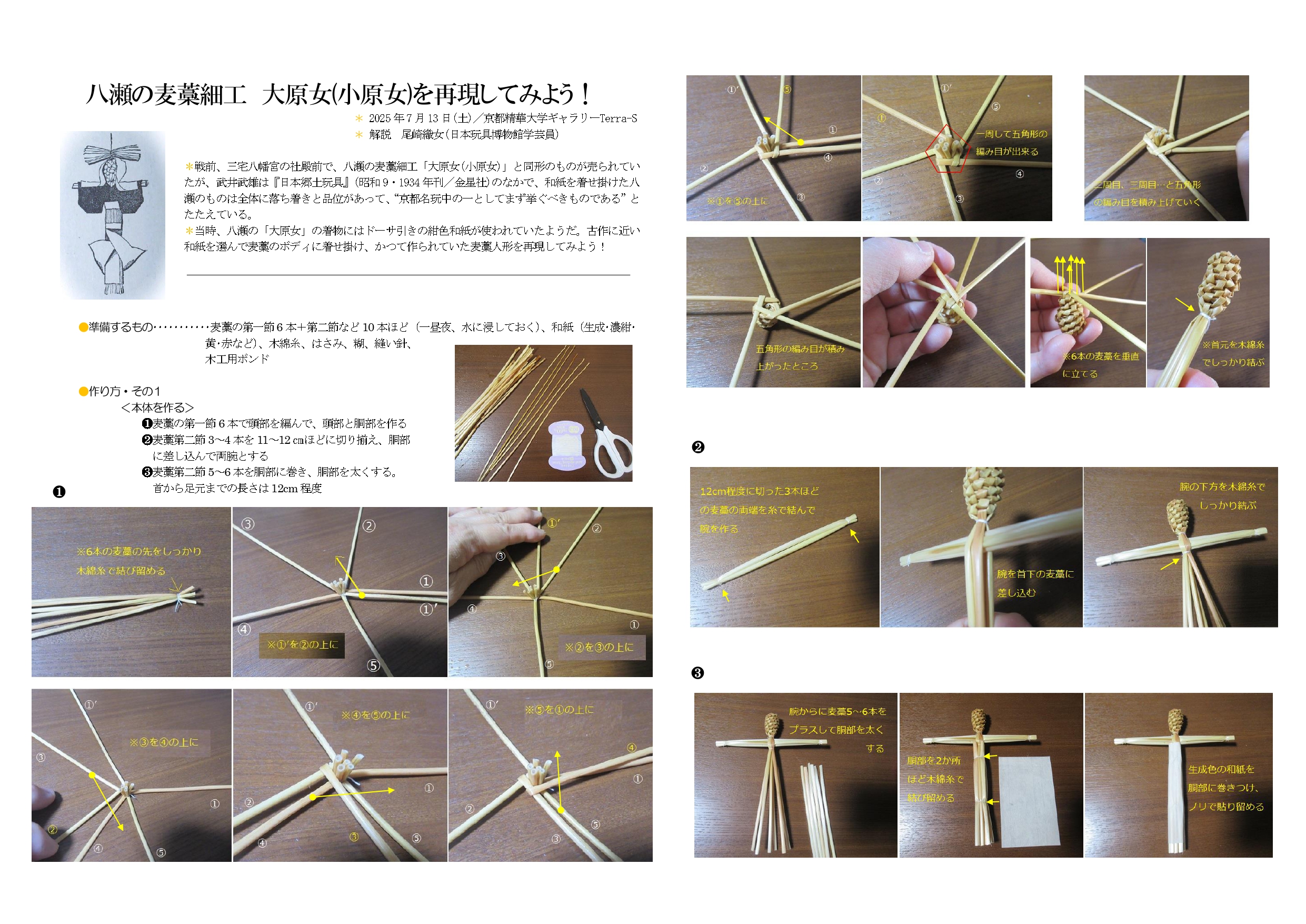

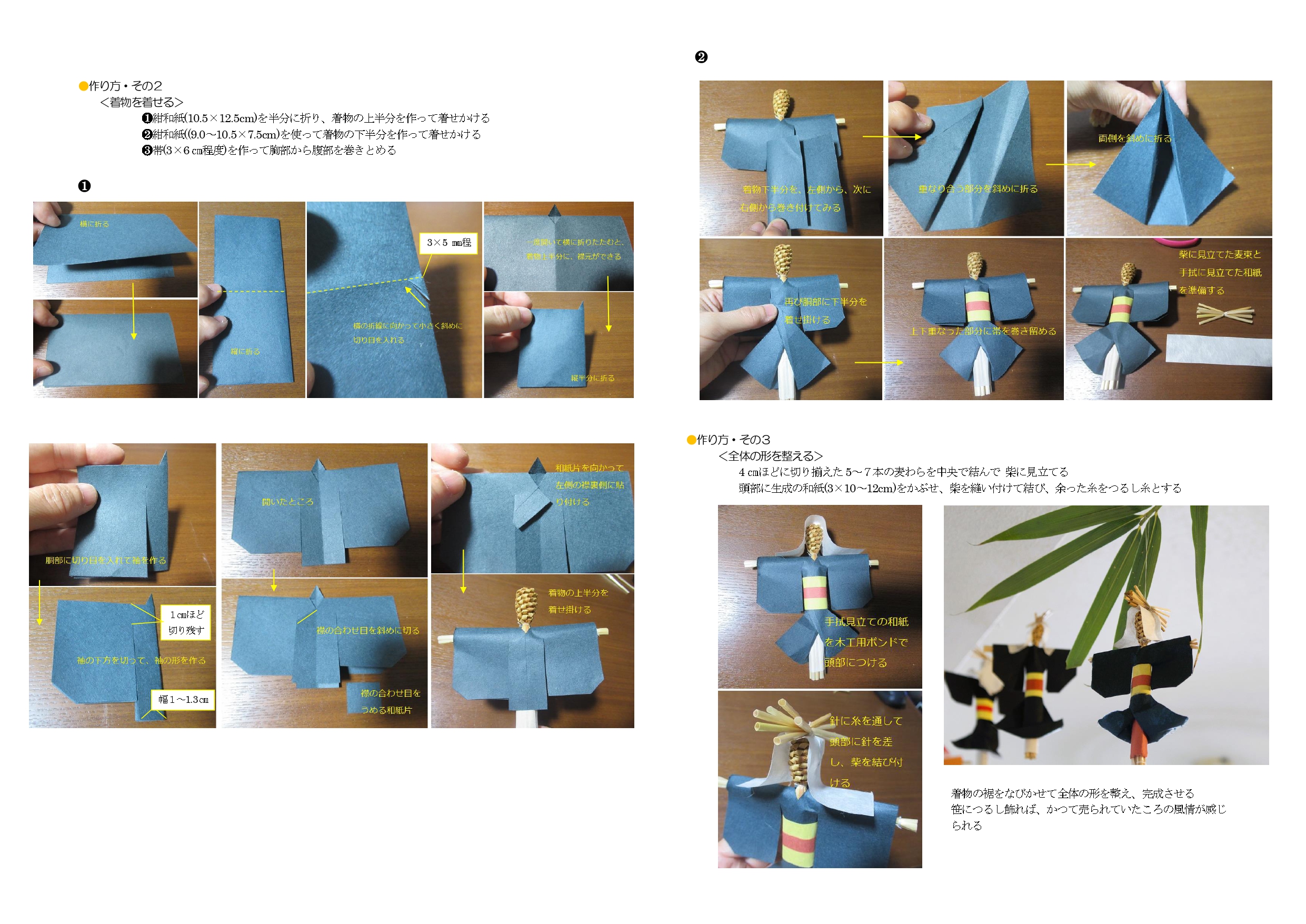

●去る7月13日には、陶芸家・石黒宗麿が作陶を行いながら暮らしていた洛北八瀬の「八瀬陶窯」で開かれた催事にお伺いしておりました。手仕事の学校「八瀬陶窯の庭・玩具のデザイン」と題するもので、アーティストの山本麻紀子さん、造園家の石川知海さんとともに石黒さんの庭をめぐり、八瀬と石黒さんに寄せる人形玩具の世界を軸原ヨウスケさん、長友真昭さん、山名伸生さん、尾崎とともに垣間見たあと、「八瀬の麦藁細工・大原女」を皆で作ろう!というプログラムです。

●定員を超える多くの方々が遠方からも参加されました。のぼり窯の傍で、石黒さんが愛した柿の木の下で、畳の部屋で、ろくろのある作業場で、また縁側で、活き活きとして集い、語り、手を動かす大勢の生ある人たちの姿を、八瀬陶窯で人生を全うされた石黒さんと奥さまのとうさんが、ほほぉ~と目を丸くして見ておられるのを感じる夏の午後でした。

●麦藁人形の大原女再現は、込み入った部分もあり、説明しにくいところもあって、どうかなぁ…と心配ばかりしておりましたが、30名の皆さんが、楽しくそれぞれに味わいあるものに仕上げてくださいました。今回の大原女人形は、尾崎が実物を観察し、作り方を描いてみたものをご紹介するかたちとなりましたが、地元の方々が、畑で小麦を育て、さらによい姿の大原女のかたちを究め、八瀬の郷土玩具として復活を図っていただくことにつながれば……と願います。実物資料を所蔵する博物館施設は、そのような再現・復活への取り組みに力を果たしていけたらと。

郷土玩具文化研究会・北村英三さんの「奈良の郷土玩具展」と横田百合さんの取り組み

●昨年11月17日から本年2月9日にかけて、奈良市下御門町のギャラリー・瑜伽で「奈良・郷愁の郷土玩具展」が開かれ、我らが郷土玩具文化研究会の北村英三さんのコレクションが展示されました。それは、奈良張子の鹿や五色鹿、竹細工の鹿、長谷寺の振り鼓、唐招提寺の宝扇……、すくいあげるひとが無ければ、いつの間にか消えてしまう繊細な品々です。新春のころ、日本人形玩具学会の友人たちとともに訪問し、大きな大きな御仏たちが居ます我々の故郷に伝わる小さな小さな造形物を、時間をかけて愛しんでこられた北村さんの優しさが感じられるコレクションが、地元奈良のギャラリーで大切に展示されたことにしみじみ感じ入ったことでした。

●その「奈良・郷愁の郷土玩具展」をご覧になられた郷土玩具文化研究会の横田百合さん(奈良県在住)は、北村さんのご協力を得て、廃絶してしまった奈良の張子鹿の再現を試みておられます。去る7月26日のこと、当館が所蔵する奈良の郷土玩具を熟覧するため、試作中の品々を携え、横田さんがご来館下さいました。

●横田さんはデザイナーであり、お父さまの郷土玩具コレクションを題材に様々な展示会を開催されるほど郷土玩具愛の強い方です。材料や道具や塗料を吟味し、型を作り、彼女が試みに製作された奈良張子の鹿には、ひと目見て、井上館長も「すごい!!奈良の鹿や!」と驚くほど、かつての作品に共通する味わいがあります。また、これまで作り伝えてこられた方々への敬意が感じられ、―――見ていると、どんどん可愛らしさが増してくるようです。かつて作られていた品々をもとに銀鼠色の戦前型や栗色の戦後萩森型、そして枯茶色の令和横田型などのバリエーションが誕生しそうに思えます。 もう少し形や様式を整えて、販売できるまでにもっていけたら…と横田さんは楽しそうに話しておられ、私たちも微力ですが、応援したいと思うのです。

●戦前の奈良鹿には、どのようなバリエーションがあったのかと、大阪府立図書館が公開しておられる人魚洞文庫データベース――川崎巨泉氏(明治10~昭和17年)が遺した『巨泉玩具帖』(大正8~昭和7年)60冊と『玩具帖』(昭和6~17年)52冊からなります——をあらためて見直していると、巨泉さんらしい写実的であたたかなおもちゃ絵のなかに、かわいらしい麦藁細工の鹿がありました。

検索結果 :おおさかeコレクション

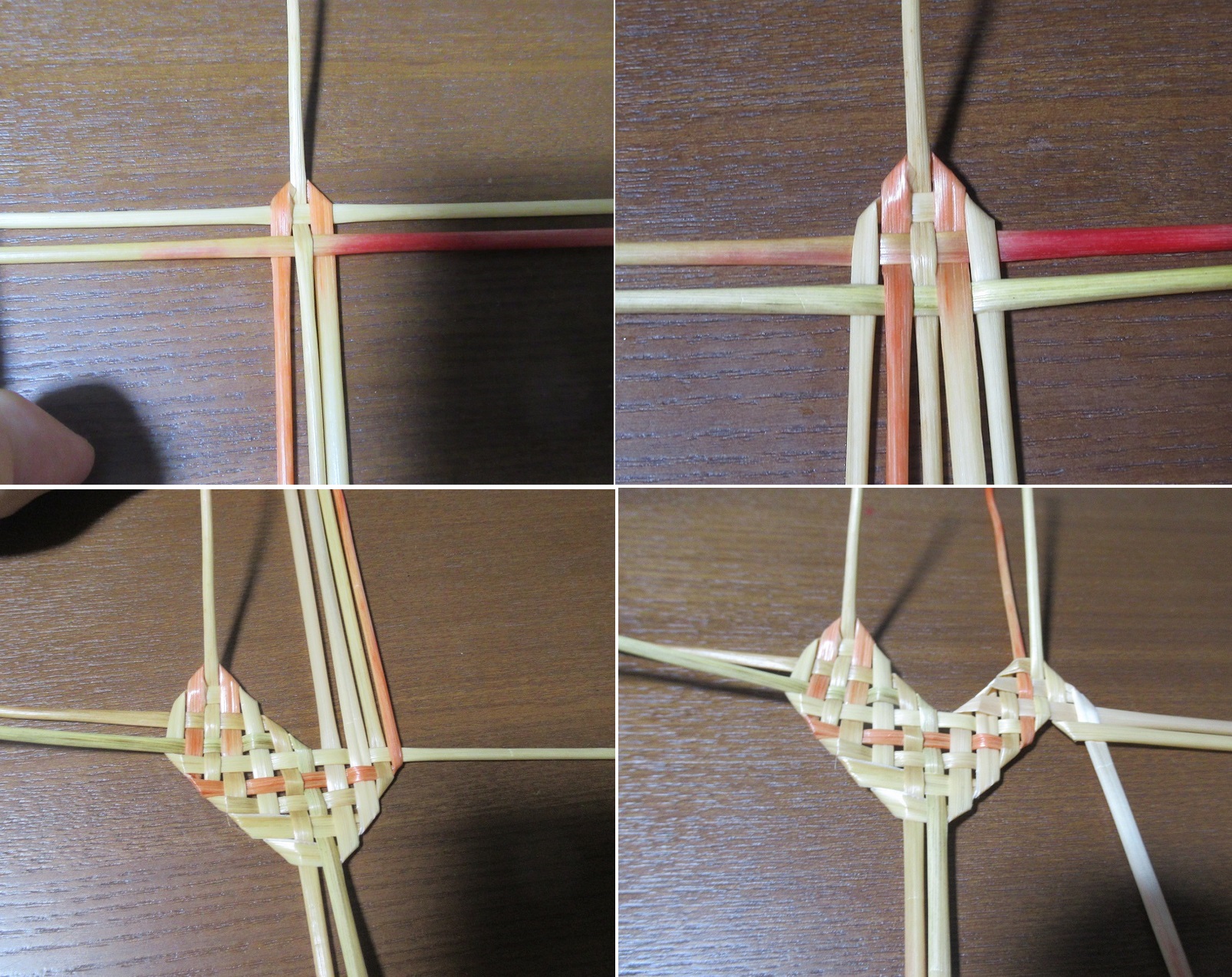

●秋田県角館のイタヤ馬や瀬戸内沿岸沿いの町々に伝わる麦藁馬と同じ編み方だと思います。ちょっと編んでみたくなり、手元の麦藁をイースターエッグ用の染液で少し染めて、つがいの麦藁鹿を作ってみました。こういうものも、奈良の方々の手でよみがえってくるとよいなと思いながら・・・。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。