今月のおもちゃ

Toys of this month

「ナーナイの抱き人形」

●ロシア連邦は190を超える多民族によって構成される国家です。オホーツク海や北極海周辺には、チュクチやニブフ、ウリチら、北海道のアイヌの人々にも似た北方諸民族が居住しています。ナーナイの人々もそのような民族のひとつで、中国東北部から北に広がるアムール川(黒竜江)流域に暮らしています。

●当館が北方諸民族の玩具文化に関心をもつようになったのは、1994年、北海道立北方民族博物館が企画された特別展「あそび・ゲーム・おもちゃ」に出品協力させていただき、同館の素晴らしい資料と展示内容に感激したことがきっかけでした。翌年、同館では「大河アムールの民・ナーナイ」と題して、ウラジオストク市にある私設アムール民族芸術博物館の収蔵資料による特別展が開催され、館長で芸術家でもあるアナトール・ドンカーン(Anatol Donkan)氏らを招いて講演会やワークショップがもたれました。お送りいただいた同展の図録や資料を拝見するなかで、自然界のあらゆるものに霊魂の宿りを認める二元論的な世界観や、海や山、川や湖を治める精霊への信仰を表す品々がナーナイの人々の間に伝えられていることを知り、また彼らが作り出す品々を通して、玩具と呪術的な世界との関係を紐解いていけるのではないかとワクワクするような思いを抱きました。

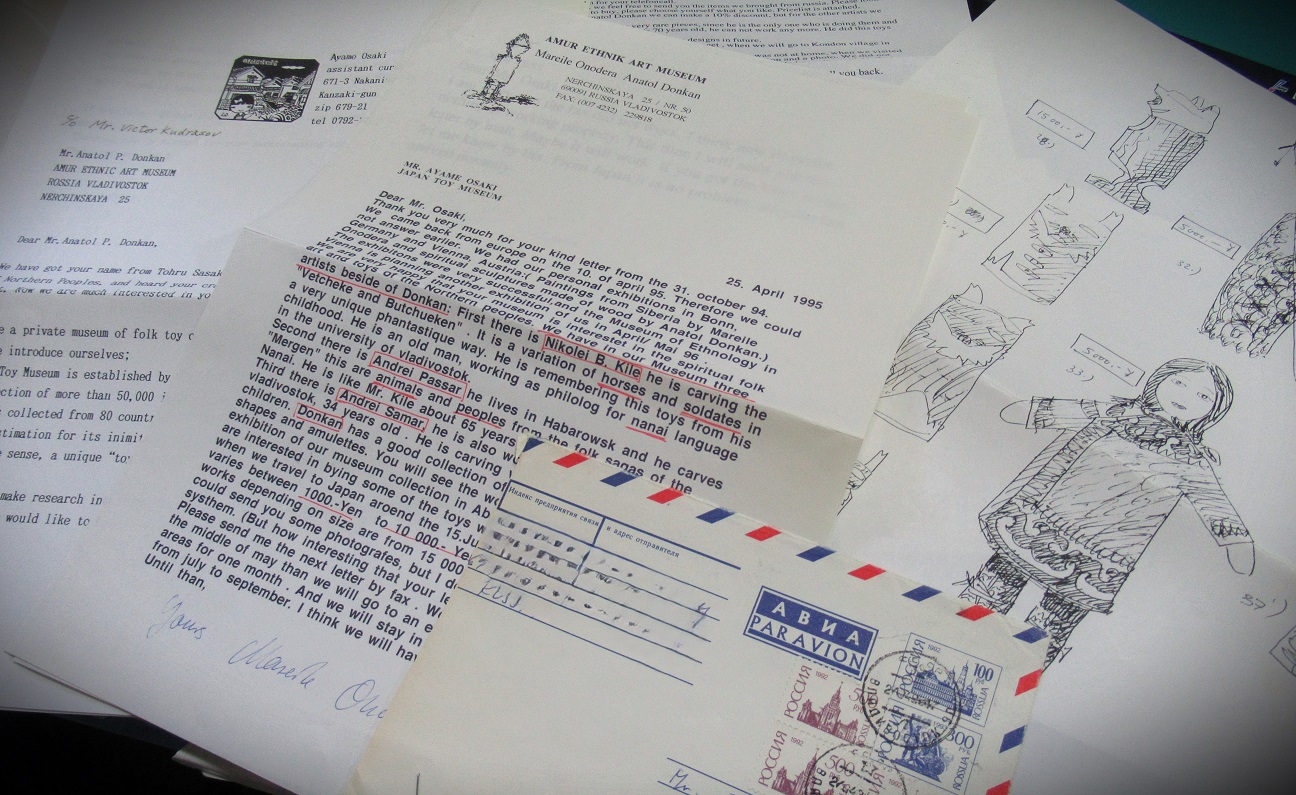

●そこで、94年の企画展を通じて親交がはじまった北海道立北方民族学物館の学芸員・S氏からアムール民族芸術博物館のドンカーン氏や小野寺マライレ(Mareile Onodera)氏をご紹介いただき、FAXや郵便でのやりとりののち、95年秋、ナーナイの精神世界を表すいくつかの木彫玩具――Nikolai Batanovich Kile氏やAndrei Passar氏らの幻想的な木偶など――の入手が叶ったのでした。

●そうして手元に収蔵している品の中から、今回ご紹介するのはOlga氏が製作されたナーナイの民族人形です。ペレストロイカ(ゴルバチョフによって提唱され、1988年から本格的に始まったソ連の再構築革命/共産圏の民主化と冷戦終結につながったとの評価もある)以降、社会が急激に変化するなかで、ドンカーン氏らはナーナイが伝えてきた物質・精神文化の保存と継承を考えて、民族芸術博物館を創設されたのですが、この手触りの優しいぬいぐるみ人形は、ナーナイの姿を表現するアイコンとして同館で試作された品とうかがいました。

●遠い昔からナーナイをはじめ北方諸民族においては、目から悪霊が入り込むことへの恐れから、人形には顔の表情が作られなかったといわれますが、現代的な民族性表現らしく、このぬいぐるみ人形には目鼻口が刺繍されています。ただ、描くのではなく、細かく糸で縫い付けるという行為には呪術的な意味が与えられているのかもしれません。また、彼らの民族衣装に忠実に作られた青い衣装の襟元や裾には、植物、あるいは蝙蝠とも思えるアップリケ様の模様が鮮やかで、これらは袖口の縁飾りとともに、開いたところから悪霊が忍び込まないための守りであり、模様によってメッセージを伝える役目もあるようです。

●さらに注目したいのは鞋(靴)。素材に何が用いられているか、写真から分かるでしょうか。

●魚(鮭)の皮です。少女は魚皮製の鞋を履いています。北方諸民族は魚皮をなめして衣装をつくることに長けた人々ですが、中でも、ナーナイは、中国で「魚皮韃子(魚皮衣をまとう韃靼人)」と呼ばれるほど、魚皮を広範に利用する民族として古くから知られていたそうです。漁労を糧としていることから、魚皮が水を通さないという利点があったためでしょうか。シロザケ、ベニサケ、マンシュウマスなどの皮をはぎとって清掃し、乾燥させてなめし、つなぎ合わせて幅広い布状の魚皮に仕立てたのち、様々な生活用品に加工されます。こうした技術が退潮していくなかで、少女の魚皮鞋は、他者に、また後世の人々に独自の暮らしを伝える役割を担っています。身長30㎝、ナーナイの芸術家たちの思いが託された抱き人形、―――北海道立北方民族博物館や当時のアムール民族芸術博物館と交流の証としても、当館にとって大切に保存したい人形のひとつです。

(学芸員・尾崎織女)