ブログ

blog

クリスマス展会場の麦わら細工

●今年度もワークショップや再現講座に麦わらを使う予定があったため、5月末の麦秋のころ、お隣り町に住む学生時代の友人に麦束を分けてもらいました。それらを使って今夏から秋、イギリスやハンガリー、トルコ、フィンランド、リトアニア、ラトビアなどに伝承される麦わら細工をいろいろ再現(応用)製作してみました。

*豊穣を祈るハンガリーのオーナメント――麦穂には穀物霊が宿るとされてきました

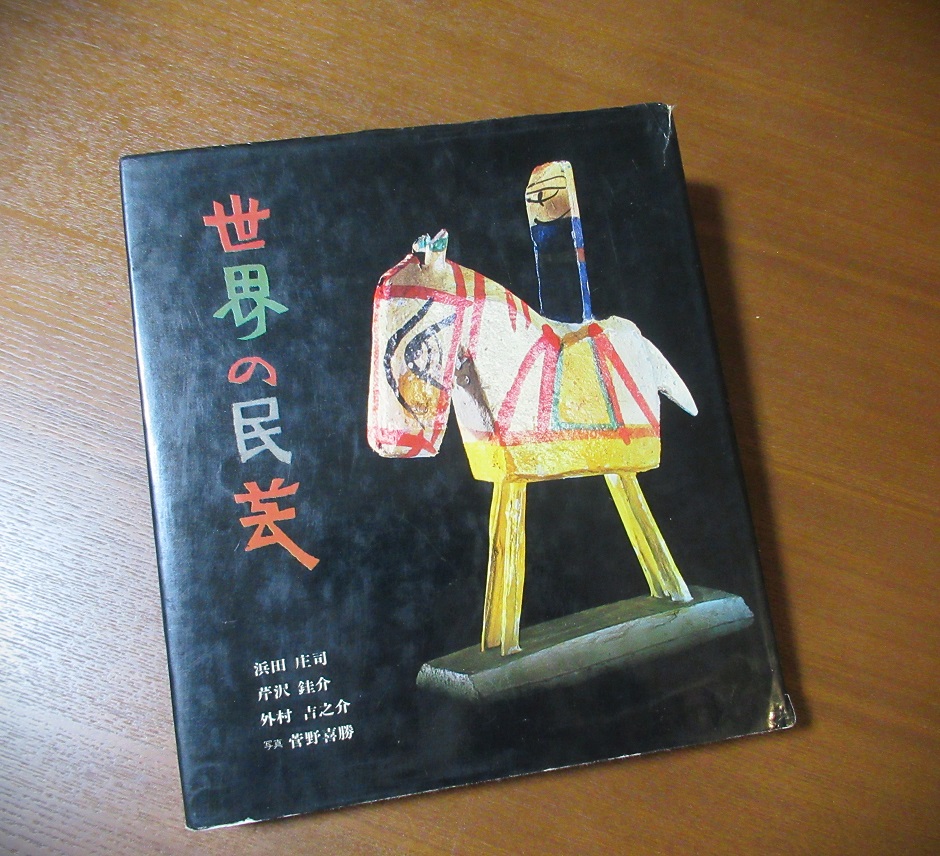

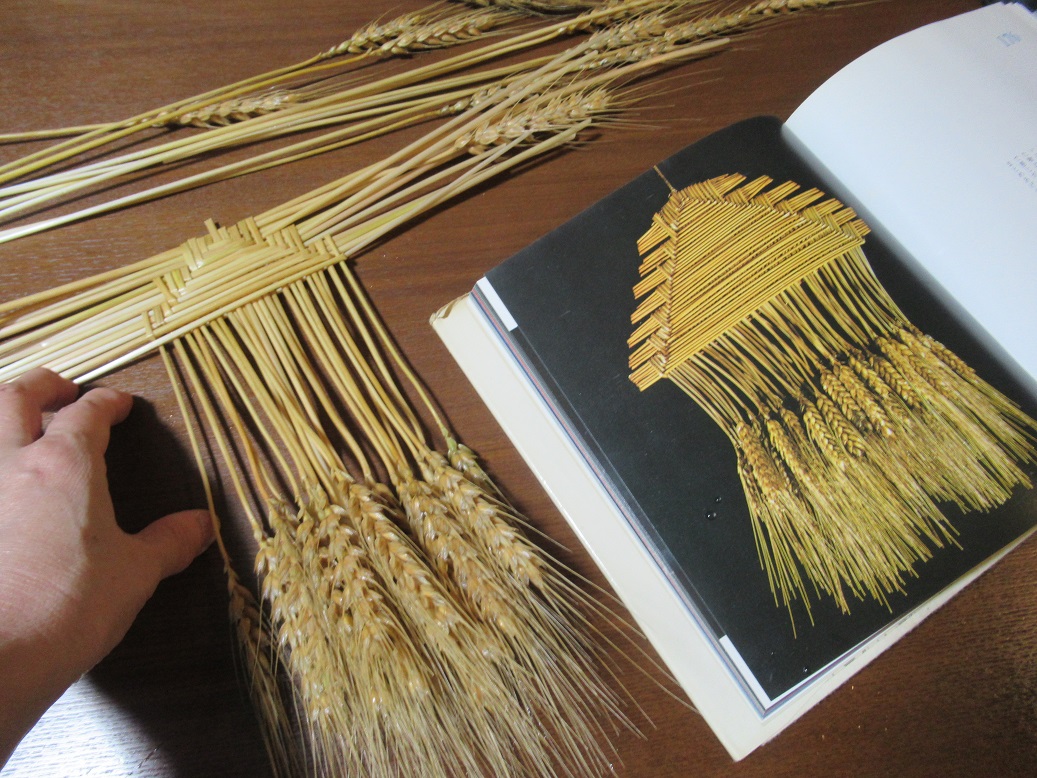

●そして、筆者のささやかな民芸玩具への取り組みを支えてくれた一冊、――民藝界のレジェンドである浜田庄司、芹沢銈介、外村吉之助共著の『世界の民芸』(昭和47年・朝日新聞社刊)に掲載されているトルコの「麦飾り」の写真をじっと眺めて、眺めて、頭のなかで編み方をシミュレート。思い切って編んでみました。

●イスタンブール金角湾に面する茶屋で芹沢が見つけた「麦飾り」、農村の人々が収穫を祝い、豊作を願って細工したという小麦わらのオーナメント、――❝豊作の女神❞とでも呼びたい造形です。その風格と味わいには及びもしませんが、なんとか再現できたのではないかと思います。よい麦をたくさん入手できたら、少人数のワークショップで取り上げてみたいです。

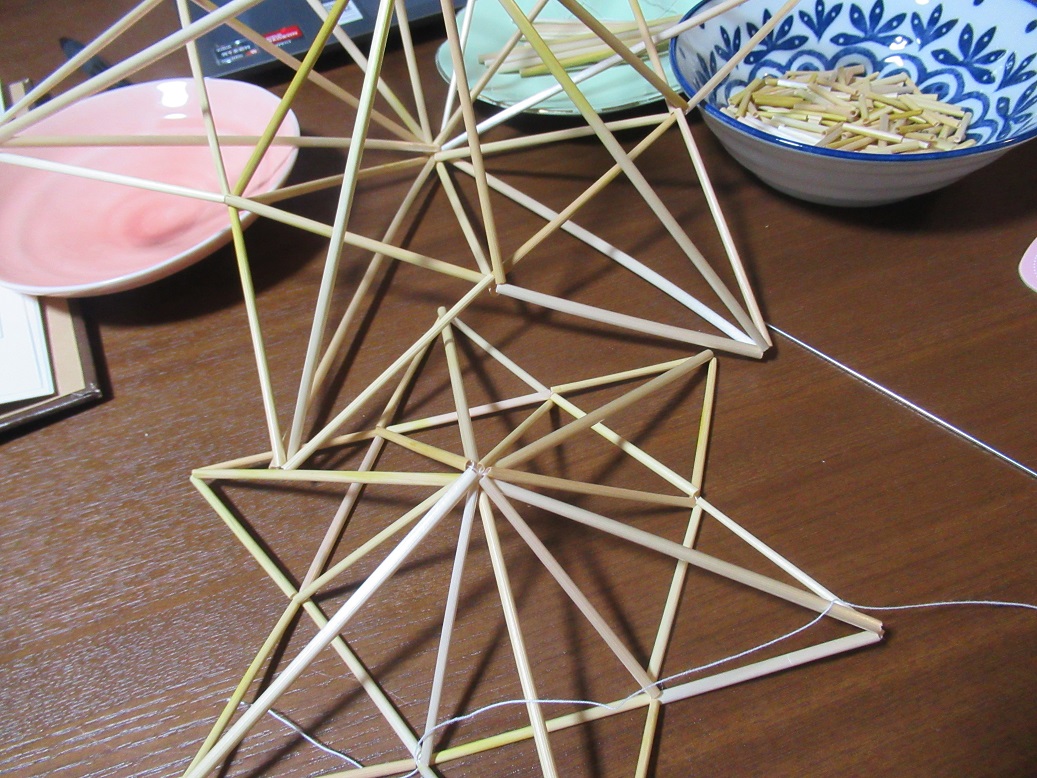

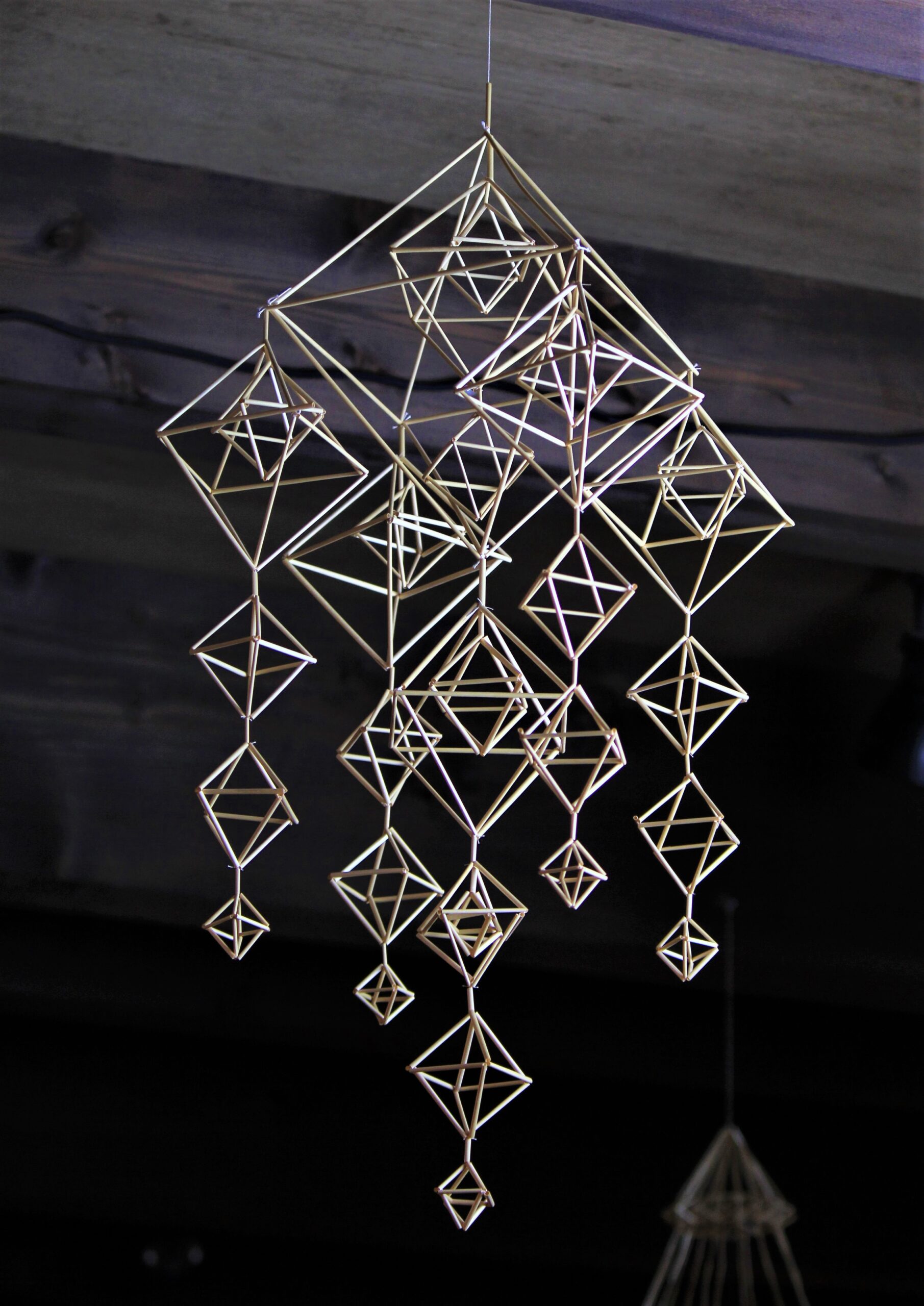

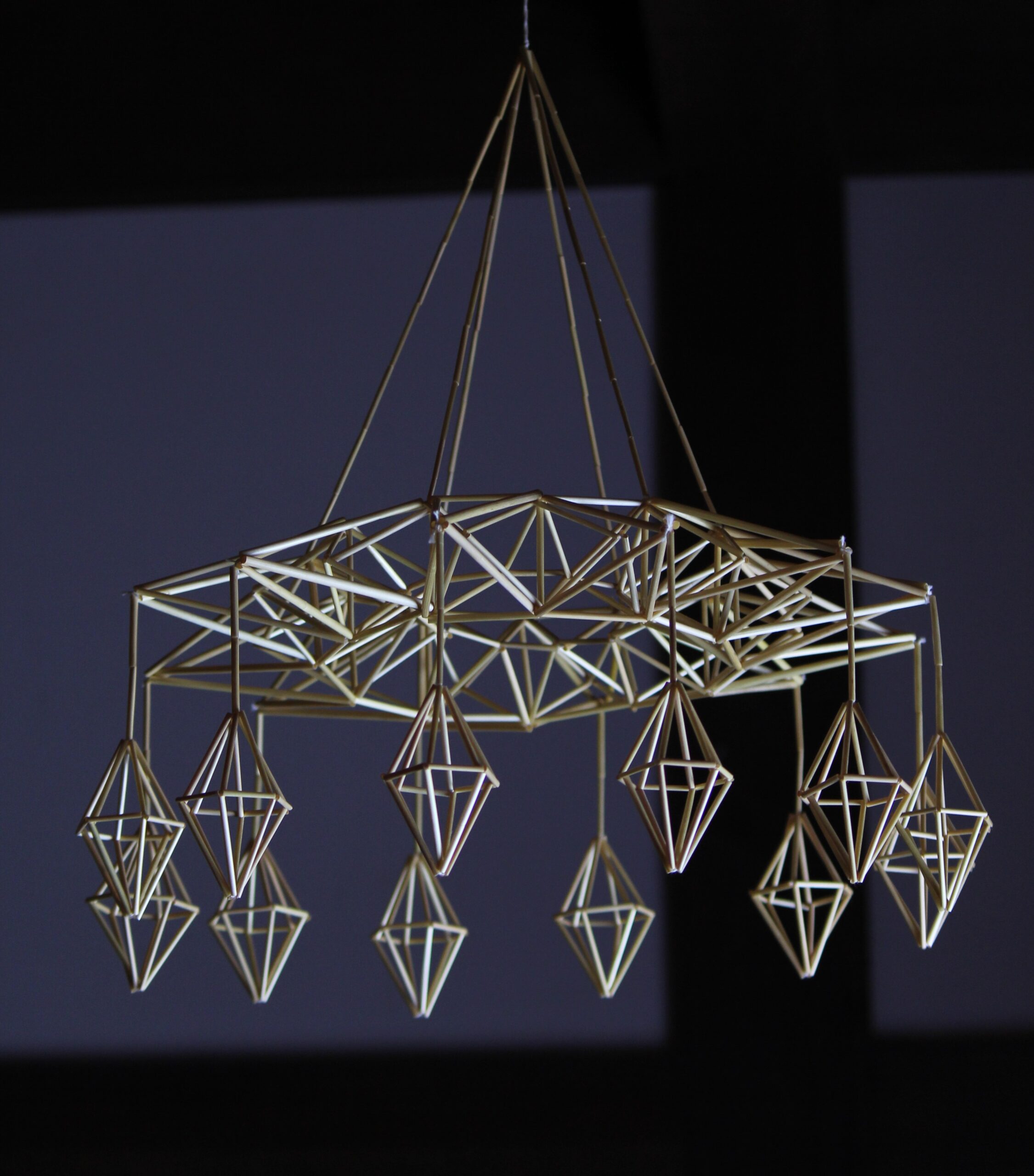

●そして、本年のクリスマス展の第二章では「北欧」のクリスマス人形やオーナメントを中心に展示することから、外飾り用にフィンランドの「ヒンメリ(Himmeli)」やラトビアの「プズリス(Puzuris)」、リトアニアの「ソダス(Sodas)」を再現製作しました。まずは、おおくぼともこさんが著された『HIMMELI』を参考に麦のシャンデリアと星形のオーナメントを。

●ヒンメリは12世紀のころ、フィンランドの田園地方からはじまった伝統的なヨウル(冬至祭=太陽神の誕生祭や農耕神への収穫感謝祭)の装飾品で、名もなき民衆が作りだしたものです。本来、正八面体に編んだモビールを指すヒンメリは、主食となるライ麦の藁で作られます。収穫したばかりの新しい藁には、穀物の精霊が宿り、幸せを呼ぶ力があると信じられていました。ヨウルは死者の霊を鎮める祭礼でもあったため、ヒンメリには、闇をさまよう霊から家を守るという意味合いもあったと思われます。

●中世、キリスト教の北欧への伝播とともに、ヒンメリはクリスマス飾りに転化していきますが、近世になるとドイツからスウェーデン経由でクリスマスツリーが入ってきて流行し、一旦、退潮をみます。やがて、女性団体や出版社がヒンメリを広めようと努め、アーティストたちによって形が多様化していったようです。――思い返せば、筆者が初めてフィンランドのヒンメリを目にしたのは1990年代初頭のこと。2008年、友の会の笹部いく子さんからヒンメリの作り方と材料となるフィンランドのライ麦わらを頂戴していくつかを組み立てました。その後、現地の品々も入手でき、玩具博のクリスマス展会場に厳かな光と風を送ってくれるようになりました。

●次に、実物資料を参考にリトアニアの「ソダス」を二つ製作しました。八面体の上方ピラミッドが彼岸を、下方ピラミッドがこの世を象徴し、太陽や星、天使や鳥などの具象的なオーナメントが私たちが生きる世界を表現しているといいます。

●最後は、太陽を意味するラトビアのオーナメント「サウリーテ」と合体したプズリスを。プズリスは、冬至祭や名付けの儀式に飾られたオーナメントです。穏やかで平和な暮らしを守るものであり、飾った空間に特別な霊力を与えるものと考えられているようです。

●去る11月2日にオープンした冬の特別展「世界のクリスマス物語~クリスマスの暦をたどって~」の東室には、ほとんどすべての現地製一次資料に加えて、このように日本人である筆者が再現製作した二次資料も展示しております。本年のクリスマス展では、冬至祭(太陽神の誕生祭や農耕神への収穫感謝祭)を大切に伝えてきた北部ヨーロッパのクリスマスの雰囲気を楽しんでいただければ幸いです。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。