ブログ

blog

姫路の「ぼんちこ」さん

■1994年11月、開館20周年記念に当時のスタッフと一緒に植樹したアメリカハナミズキが今年も赤い実をつけました。当時はまだ少年のようだったハナミズキも、4号館2階の窓に届いて、立派な青年の樹へと成長しました。日本玩具博物館は、来る11月10日、35歳の誕生日を迎えます。

■ハナミズキに赤い実がつきはじめると、それは、「世界のクリスマス展を準備しましょう」という合図です。来週は一週間かけて6号館に「世界のクリスマス物語」の世界をつくっていきます。今回で24回目のクリスマス展! 心を込めて展示しますので、どうぞご期待下さいませ。

■今、1号館で開催中の「人形遊びの世界」は、多くの世代の女性たちに喜んでご覧いただいておりますが、素朴な「姉(あね)さま」人形のコーナーにじっと足を止める若い女性たちも少なくないのを、私たちはとても嬉しく思っています。

■わが国における人形遊びはいつ頃からあったのでしょうか。すでに平安時代、『源氏物語』にも、幼い姫君たちが、小さな道具を取り揃え、「ひゐな」と呼ばれる人形を身近な人たちに見立てて、遊びにふける様子が生き生きと描写されています。この「ひゐな」は、近世に至って、桃の節句の雛人形へと発展を遂げる一方、日常の持ち遊び人形として、広く庶民層へと普及していきました。

■江戸時代、文化12(1815)年刊の『骨董集』(山東京伝著)には、「今の世の女童、ひいな草を採て髪をゆひ、紙の衣服を着せなどして、平日の玩具とす」とあり、ひいな草の人形遊びが、古い時代からあったと記されています。この手作り人形は、日本各地に定着し、のちに、郷土の「姉さま」と総称されます。

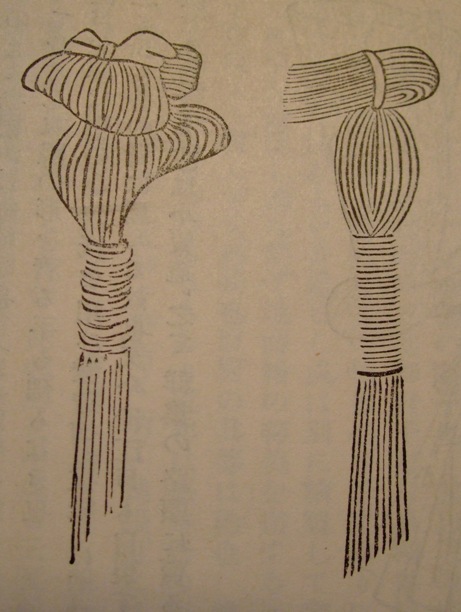

■明治時代に日本を訪れたラフカディオ・ハーン(小泉八雲)がその可憐さを絶賛した「松江姉さま」のように、商品化されて今に伝わるものもありますが、姫路姉さまは、各家庭で作り伝えられたものです。目鼻も描かず、髪飾りも少ない素朴な姿が特徴で、「ぼんちこ」の愛称をもっていました。すっかり時代から忘れられ、伝承者も居なくなった「ぼんちこ」について、私が初めて教えていただいたのは、10年ほど前のこと。大正5年生まれの井上ため子さんが、半紙と千代紙、木綿糸を使い、器用な指さばきで一体の「ぼんちこ」を作ってみせて下さったのでした。

■当時、<ため子おばあちゃん>に聞き取りをした折のノートから、昭和時代のぼんちこ遊びをご紹介します。

「私は、飾磨生まれの飾磨育ち、嫁いだ先も飾磨(姫路市飾磨区)です。むかしは、飾磨から白浜辺りにはマッチ工場がいっぱいあったので、内職にマッチのガワ巻きをする人がたくさんあってね、そこらの家には、それに使う紙がいろいろあったんです。ぼんちこは、母に作ってもろたり、教えてもろて自分でこしらえたりして遊びました。髪型は、島田、丸まげ、桃割れなどがあって、ちり紙や、マッチのガワの紙でも作りました。着物をきせるときは、“襟の合わせ方、左右をまちごうたらアカンで”と、母からよう言われました。ぼんちこが出来上がると、菓子箱を畳代わりに、本を壁や建具にして部屋に見立てました。ぼんちこを座らせて“こんにちは”、“ようこそ、いらっしゃい”とお辞儀させたりして、よう友達と遊びました。そんなことしてるうち、女の人の髪型を覚えたり、お作法を習ったりしてたんでしょうね。」

■玩具博物館に展示する「ぼんちこ」は、故・桑原やえさん(明治34年生まれ・姫路市小利木町)の作品です。やえさんのぼんちこも、ため子さんのぼんちこも、じっと眺めていると、たくさんのものを生み出した指先の力強さと、たくさんの人を愛した手のひらのぬくもりが伝わってきます。ところが、私が作ったぼんちこには、どうも、まろやかでほのぼのとした味わいというものが感じられず、どうしてなのか…と考えたのですが、それは、この小さな人形への親しみと愛着の深さが足らない…、そしてまだまだ人生修行が足らない…、ということなのかな、と思いました。

■10月25日(日)の午後から、「ぼんちこ」の作り方講習会を開きます。和紙を縮らせたり、綿を含ませて縛ったり……、手先の器用さを美徳とする時代から、徐々に離れつつある現代人には少々難しい作業かもしれませんが、一人でも多くの方に、郷土の小さな文化財を伝承したいと願っています。姫路の方は是非、姫路以外にお住まいの方々も、この機会に、愛らしい「ぼんちこ」の作り方を覚えていただきたく思います。ご参加をお待ちいたしております!

<後記>

■10月25日(日)の1時から3時、参加者は6号館2階の講座室に集合し、皆で和気藹々、ぼんちこを作りました。参加者は、20代から70代まで。バリエーションにとんだメンバーでしたが、みんな少女の頃にかえったような表情で、小さな人形づくりを楽しまれました。ご参加下さった皆様、ありがとうございました。ご家庭で、またお住いの地域で広めていただけたら幸いです。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。