ブログ

blog

おもちゃ館・秋の庭のスケッチ

●博物館の中庭で野鳩(キジバト)が巣ごもりの真っ最中です。一週間ほど前、親鳩がコトコトと庭の中を歩き回っては、いそいそと小枝を集めていると思ったら、梅の古木の枝が三ツ又になったところにお椀の形をした素朴な巣をかけました。今、親鳥は、羽根に空気を含んでまるくなり、夫婦交代でじっと静かに卵を抱いています。キジバトに繁殖期はないそうですが、秋に館の庭で営巣するのを見るのは初めてです。15~17日ほどで孵るそうなので、秋まつりの頃には雛が見られるでしょうか。時々、ホーホー、ホーホーと鳴き声が聞こえたかと思えば、来館した子ども達が吹く鳩笛の音だったりして、とてものどかな10月の始まりです。

●けれど、井上館長は、「なんで、もうちょっと高いところに巣をかけへんのかな? 猫に捕られてしまう…」と心配顔です。館長は、若い頃、伝書鳩に夢中になり、「日本鳩レース協会」にも属して、鳩とともに人生を歩むことを真剣に考えていたほど、大の鳩好きなのです。飼い猫や野良猫がしょっちゅう遊びにくるし、蛇だってスルスルと木に上りますから、雛が孵り、無事に巣立ちを迎えるまで、井上館長の心配は尽きません。

●駐車場横の公園は、どんぐりの季節を迎えました。公園には大きな棈(アベマキ)の木々が2~3本あり、たくさんのどんぐりを落としてくれます。アベマキの下に立っていると、秋風が駆け抜けていく度、バラバラと殻斗(かくと)に包まれたどんぐりが降ってきます。スタッフは毎日のようにこのどんぐりを集め、一週間で大きな籠いっぱい蓄えました。

●10月4日(日)、兵庫県下の博物館施設で同時開催される「どんぐりごま大会」のためです。どんぐりのお尻に楊枝をさしてコマを作り、回転している時間の長さを競い合うものです。やわらかい10月の日差しの中、小さな木の実のコマの回転をみんなでじっと見守るだけの素朴な大会。……日常生活における30秒は、無いに等しい「一瞬」かもしれませんが、木の実が回る30秒は、長く満ち足りた「ひととき」です。“どんぐり回し”は、照葉樹林文化圏において、古代から受け継がれる遊びの大御所であると、私たちは確信しています。長く人類に受け継がれてきた木の実のコマ――どんぐりが回る、たった30秒の豊かさを味わいに、ぜひご来館下さい。

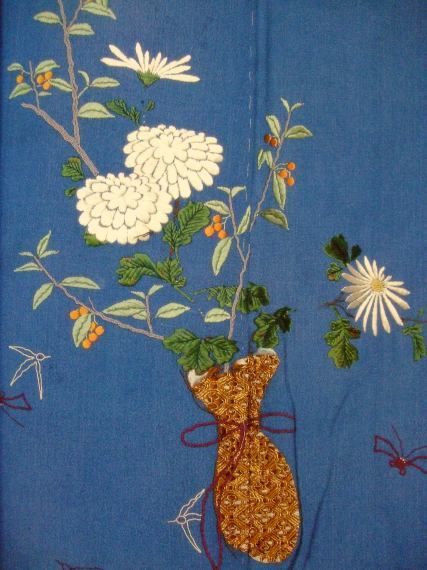

●館の庭では、山茱萸(さんしゅゆ)が赤い実を付け始めました。山茱萸は、初春、裸木に黄色い花を咲かせ、旧暦9月9日(重陽)頃に実を結ぶ植物です。かつて、貴族社会では、重陽の節句になると、美しい錦裂(にしきのきれ)で袋物を仕立て、その袋に菊花と赤い実を付けた山茱萸とを盛って、「茱萸袋(しゅゆのふくろ)」が作られました。貴族たちは、茱萸袋を贈答し合い、御帳にかけて重陽の節句の魔除けとし、季節感を楽しんでいました。

●日本へ山茱萸が渡来したのは、江戸時代享保頃(1720年前後)。それまでは実物がないので、茱萸袋を作るには、造花の山茱萸やこの時期に赤い実を付ける別の植物で代用していたそうです。山茱萸の実のぴりっとした香辛性が厄除けに適したものと考えられたのでしょう。実際、山茱萸には、薬効(強精、止血、解熱作用)も認められるようです。宮中で始まった茱萸嚢は、町家へも広まり、着物の文様などにも描かれたりして季節感を演出しました。そんな風習を知って、山茱萸の赤い実を見あげると、また格別に秋の風情が感じられます。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。