ブログ

blog

きびがら細工の人形を愛しむご来館者のまなざしに――

●深まる秋、紅葉の美しい季節、――当館へも様々な目的をもたれた方々の訪問をお受けしています。文化財保護に関わるお仕事をなさっておられる方々、行政相談委員の皆さま、天文愛好者グループ、キリスト教系のこども園の小さなお客さま、郊外学習の小学生たち・・・、今秋もご家族連れはもちろん、様々な分野のグループ来館があり、ご要望に応じ、ご興味に応じて展示解説をさせていただいています。ときには、ご自身の深い興味関心やご研究の糧にしたいと、所蔵資料の熟覧やお話を求めていらっしゃる方々もあります。

●本年初夏のころ、きびがら(トウモロコシの皮)細工の人形に惹かれ、自らもきびがら人形を作っておられるという女性から丁寧なお手紙をいただきました。玩具博公式webサイトの「今月のおもちゃ」で2024年7月に取り上げた「きびがら細工の人形たち」に目を留められたようで、当館の展示品についてお話を聴きたいとあり、そのお手紙にはご著書が添えられていました。

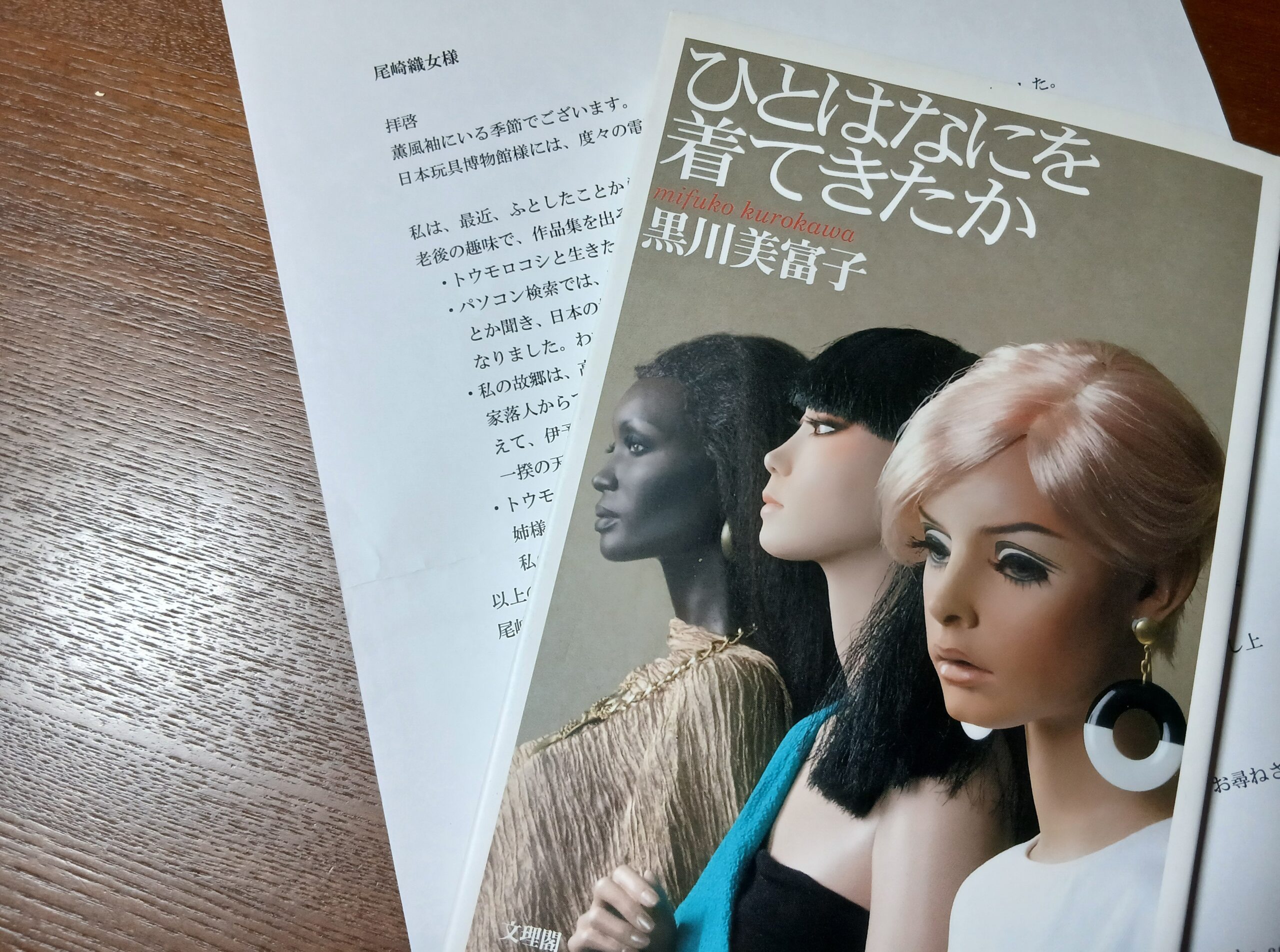

『ひとはなにを着てきたか』黒川美富子著/文理閣・2003年刊

●人類が誕生して以来、なにを着て生きてきたか、――たとえば、湿潤で緑豊かな列島で暮らす日本人は、地域それぞれ、主に女性たちが、麻、藤、梶、葛、芭蕉、カラムシ(苧麻)、藕(蓮の根)、科、ぜんまい綿、イラクサ…、そして木綿、蚕繭などから糸を積み、紡いでいくためにどれほどの苦難を重ね、布とするためにどれほどの時間と思いをかけ、工夫を凝らしてきたのか、――昭和21年生まれの黒川さんは、そのことに想いをはせつつ、それら伝承の織や染を伝える人々を訪ね、探究心と文学的な知識を経糸とし、深い思いやりと詩情を緯糸として、反物を織り上げるように綴っていかれます。

――ご自身の体験から出発して、時間をさかのぼり、また世界へと旅をし、私たちが住まう現代社会へと落とし込んでいく、そのひとつひとつの随想は、繊維をとり、糸をつくる、織る、染める、縫う、繍う、着せる、着るという人間の行為が意味するところについて、本当に多くのことを教えてくれます。衒学的ではなく、寄り添うように優しく。そして、私たちが未来に向けて、心にとめるべきは何事なのかについて、丁寧に思考することへと導いてくれるのです。

●先日、お目にかかった黒川美富子さんが、セルビアやチェコきびがら人形を両手で抱くようにして、見つめておられる様子に接し、胸が熱くなりました。黒川さんは、稲や麦が充分に育たない地域において、また、そうでなくともその年の悪天候にも左右されて、私たちの祖先が生きるために育て食べていたトウモロコシという食物、そのいわば廃物を用いてつくり出される優しい人形に息づく人々の労働の姿に心を動かされていらっしゃるようでした。

●モノの背景を見る力というのは、知識と自身の体験にも裏打ちされた思いやりであることをあらためて教えていただきました。また様々な視点で何かを探究される方々にとって、当館の人形や玩具が気づきをもたらす資料となり、進んでいかれる道々の糧となる存在であることが、またとても嬉しく感じられた秋の一日でした。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。