ブログ

blog

内外の若い研究者の皆さま迎えて

●当館のメールアドレスへは、公的な機関、施設、マスメディア、また一般の方々から、玩具や遊戯に関するそれは様々なご質問やお問い合わせが寄せられ、日々、ひとつひとつ、私たちが分かる範囲で、また文献をひっくり返しながらお応えしています。一方、当館へは、様々な分野の研究者や学生さんたちが資料の熟覧や取材、インタビューなどのために来館されるのですが、アポイントをいただけるときには、できるだけ資料を揃えてお迎えするようにしています。

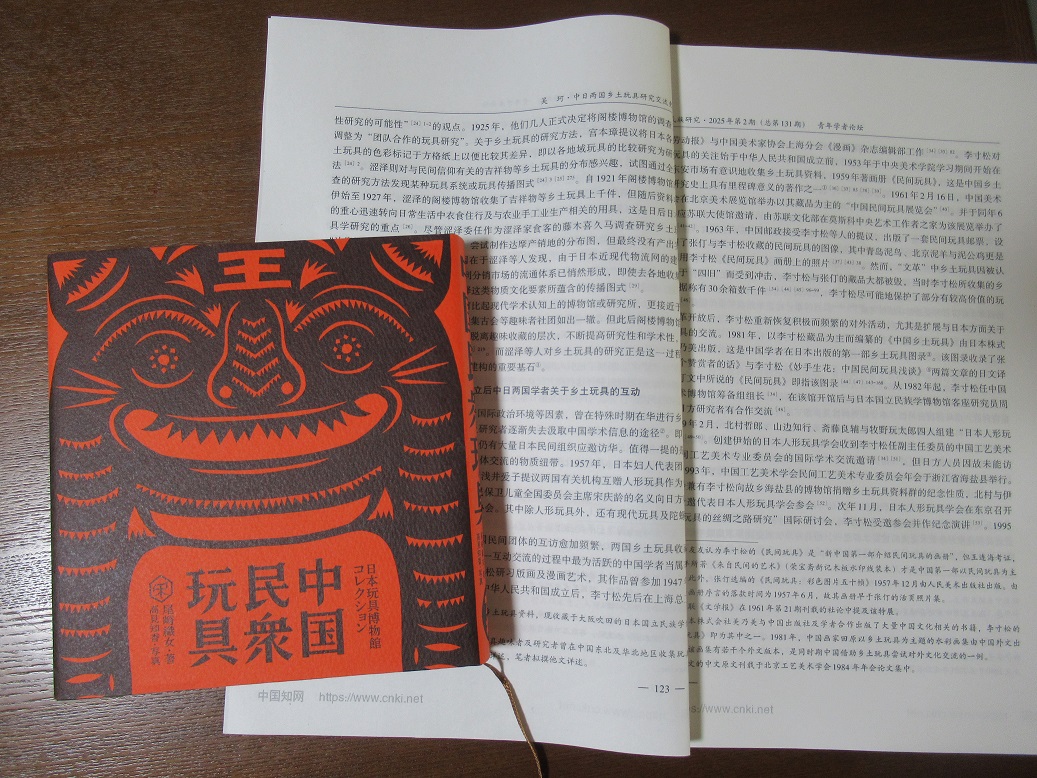

●たとえば、去る6月29日には、神奈川大学大学院に留学し、中国民間玩具と日本郷土玩具を歴史民俗資料学の観点で研究中のWさんとDさんが、日本玩具博物館の中国民間玩具コレクション形成について取材し、合わせて1920~30年代の満洲玩具について調査するために来館されました。中国の方々が近世的な日中の玩具文化に目を向けてくださることを望んでいましたので、優秀な若い研究者が真剣なまなざしで資料に見入り、当館の話に耳を傾けてくださることを非常に嬉しく思いました。私たちが揃えている中国民間玩具に関わる資料などはすべて目を通しておられ、さらに、2022年に大福書林から出版していただいた『中国民衆玩具』についても、丁寧に読み込んでくださっていて、そのことにも感激しました。政治的な国際情勢は決してよいものではありませんが、そんなときであるからこそ、玩具のような小さな文化財を共に見つめることはとても大切です。私たちがお教えいただくこともたくさんあり、今後のつながりを期待したいと思います。

●夏休みに入り、8月4日には、早稲田大学社会科学総合学術院の劉傑先生のゼミに集われる大学院の皆さんをお迎えしました。ご一行は、播磨をはじめ兵庫県の歴史や文化を学ぶ研修旅行中で、サントリー文化財団フェローの研修旅行で来館されて以来、親しくさせていただいている兵庫県立大学の鄭成先生がご案内くださいました。大暑の日盛りに、JR香呂駅から徒歩でいらした皆さんは汗だくになっておられましたが、私たちの展示解説に熱心に耳を傾け、日本近世の玩具紹介のあと、18世紀の江戸で遊ばれていた「隠れ屏風」を作ったりしながら、良い時間をお過ごしくださいました。中国やベトナムなど、出身国の異なる若い世代の方々や高い見識をもたれた先生方とのひとときは、思いもかけない視点をいただいたりして、私たちにとっても非常に刺激的です。

●8月16日には「子ども時代の戦争を経験した際に感じたこと」を卒業論文のテーマとして取り組んでおられる岡山大学の社会文化学領域の学生さんが来館され、常設展「日本の近代玩具のあゆみ・Ⅰ~明治・大正・昭和〜」や夏季テーマ展示「子どもの着物や節句飾りのなかの≪桃太郎≫~世界大戦へと向かうころ~」をゆっくりご覧いただいた後、当館がどのような目的で、戦時下(大東亜戦争・アジア太平洋戦争)の玩具や遊戯具などを収集、展示しているか、資料寄贈者からどのような話を聴いたか、来館者がどのように展示と対峙されるかなどについてのインタビューをお受けしました。

●9月2日には兵庫県の郷土玩具、戦前は日本土産として海外からの旅行者などに愛された「神戸人形」の成り立ちについて興味をもたれた奈良大学の学生さんが、展示品に触れ、当館が繰り返し開催してきた神戸人形展の資料を求めて来館され……、―――夏休みには、このようにテーマをもって訪ねてこられる若い方々が少なくありません。

●少人数の博物館ゆえ、おひとりおひとりのテーマに向き合うことは根気のいることではありますが、内外の学生さんや研究者の皆さんのピュアで情熱的なまなざしに接すると、出来る限り、ご訪問の趣旨に沿ってお応えしていけるように…、若い方々が伸びていかれる根元に寄り添えるように…、と思わずにはいられません。そのためには日々、研鑽をつまなくては!!

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。