ブログ

blog

静かな端午の節句に~モースが描いた明治時代の端午節~

*ステイホーム週間を皆さまにはいかがお過ごしでしょうか。

カーテンを開ければ明るい光の朝が訪れ、丁寧に季節が移り変わっていくこと、その中で当たり前のように日常生活を繰り返していけること――今回の大変な出来事を通して、その有難さ、大切さにあらためて気づかされます。

*今日は新暦端午の節句。端午節は、奈良、平安時代の頃、中国から伝わり、時代を経るにつれ、日本人の季節に対する観念や信仰などを取り込んで発展をみましたが、もともとは季節の厄除け行事です。

*今年は、病魔除けへの切なる願いを込めて、初夏の特別展「端午の節句飾り」を用意いたしました。国の緊急事態宣言を受けて休館中のため、残念ながら、この特別展は、まだどなたにもご覧いただけていないのですが、勇ましい武者人形や甲冑飾りたちが、疫病神を退散させる役目を背負って薄暗い展示室の中でしっかりとにらみを利かせています。

*そして、今日は平安時代以来、受け継がれてきた“端午の菖蒲葺き”を玩具博物館の屋根にほどこしました。菖蒲酒、菖蒲湯、菖蒲枕、菖蒲刀、菖蒲鉢巻き、菖蒲打ち、――魔を祓い、心身の浄化に効果のある菖蒲は、端午の行事に欠かせない植物です。

*屋根の上、新暦端午の爽やかな風が渡り、葉菖蒲の根元あたりがフルーティに香ります。菖蒲葺きのことは、清少納言も『枕草子』にこう記しています。

―――節は、五月にしく月はなし。菖蒲、蓬などのかをりあひたる、いみじうをかし。九重の内をはじめて、言ひしらぬ民のすみかまで、いかでわがもとにしげく葺かむと、葺きわたしたる、なほいとめづらし――と。

*先年、大森貝塚発見で有名なエドワード・S・モース(1838~1925)の『日本その日その日』(石川欣一訳/平凡社全三巻)を熟読していたら、明治10(1877)年の東京郊外に端午の節句の菖蒲葺きをモースがスケッチとともに記録しているのをみつけました。

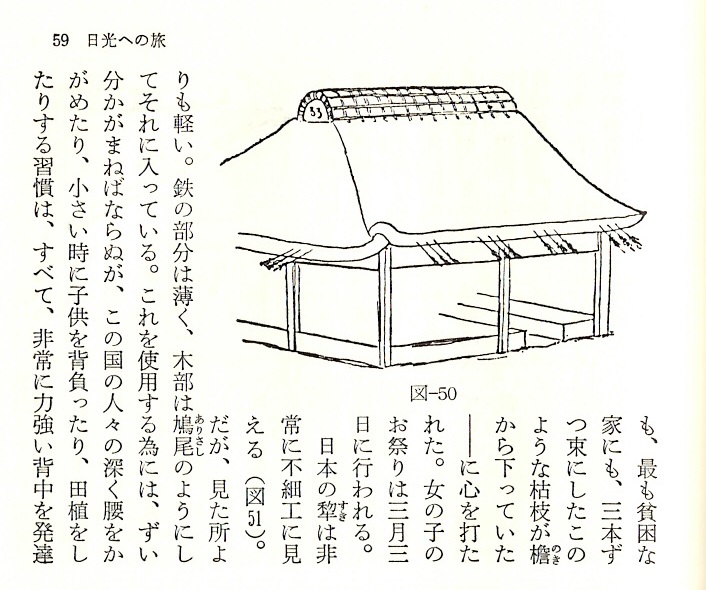

――軒からでているのは花菖蒲の小枝三本ずつで、五月五日の男子の祭礼日にさし込んだもの。私はこの国で、多くの祭日中、特に男の子のための祭日が設けてあり、かつそれがかくも一般的に行われていること――何となればどの家にも、最も貧困な家にも、三本ずつ束にしたこのような枯枝が檐(のき)から下っていた――に心打たれた。

*明治10年代には、菖蒲葺きのような端午の祝いが広く受け継がれていたことがわかります。またモースは、明治11(1878)年、東京の町家の屋根高く泳ぐ鯉のぼりについても記録しています。

――私は空中に漂う魚を急いで写生した。風が胴体をふくらませ、魚は同時に、まるで急流をさかのぼっているかの如く、前後にゆれる。一年以内に男の子が生まれた家族は、この魚をあげることを許される。

*江戸時代後期(19世紀に入った頃)、江戸の町で誕生した鯉のぼりは、「竜門」を越えて大空に躍り出た一匹の鯉、つまり竜(=中国では皇帝の象徴)に転身した真鯉を表していました。明治時代に入っても、モースがスケッチしているように鯉のぼりは真鯉一旒が一般的で、今日のような籠玉も矢車もなく、とてもシンプルな姿でした。勤勉と忍耐を徳目として立身出世を目指す明治の時代精神に、高みを目指す鯉のぼりの姿がぴったり適ったのだと思います。

*大きい真鯉はお父さん、小さい緋鯉は子どもたち…。楽しげに泳ぐ真鯉と緋鯉に親子の姿を重ね見るようになるのは、昭和6(1931)年に発表された童謡「コヒノボリ」(近藤宮子作詞)の影響が大きいのではないでしょうか。

*近年、家庭での役割を終えた鯉のぼりを集めて広い河川などの上に掲げる催事が全国的に流行しています。色も形も様々、出自来歴の異なる幾百もの鯉のぼりが一列横並びに――上下ではなく、横一列に――薫風を受けてひるがえる風景には、数の多さを多くの人たちとともに楽しもうという観光的企図をこえて、皆、平等に、ともに歩んでいきましょうというような、現在社会の価値観が表現されているのかもしれません。

*どうぞ皆さま、節句の歴史にも心を向けていただきながら、佳き端午をお過ごしくださいませ。

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。