ブログ

blog

<見学レポート>鞆の津「八朔の馬出し」

●旧暦八月一日(本年の新暦では9月22日)、八朔。この日は稲の豊作を願う大切な日で、「田の実の節句」とも呼ばれ、豊作祈願が行われていました。また、徳川家康が江戸城に正式に入城した日とされ、幕府の祝賀行事がもたれていたようです。八朔に馬を用いた儀式を行う武家社会の風習が庶民層へも伝わり、神の使い、神の祝福の象徴でもある白馬に託して、子どもたちの健やかな成長を願う行事が各地に花開きました。今でも、瀬戸内地方では端午より八朔の方が盛んなところも少なくありません。

●広島県福山市鞆町では商家の跡継ぎ誕生を祝う風習として「馬出し」が伝わっています。長男が生まれると、立身出世の象徴ともされる白い木馬と台車を作って、八朔の日に家々から出し、木馬と子どもたちを台車に乗せて街中を練り歩きます。鞆名産の保命酒を醸造し、江戸時代有数の豪商であった中村家の文書には、嘉永4(1851)年、❝八朔の馬出しに近在から多くの見物人がやってきて賑やかである❞などと記され、江戸時代後期にはすでに八朔の行事として、鞆のまちに定着していたことがわかります。それが幕末から明治、大正時代へと受け継がれましたが、昭和初期に途絶。幸い木馬も台車も遺されていることから、平成14(2002)年に地元の方々がこの行事を再現し、今に生かされるかたちで復活を図られました。すでに24回目とはすごいですね! 今年は旧暦八朔に近い9月28日(日)に開催されるというので、早朝から車をとばして久しぶりに鞆の浦まで出かけました。

●午前10時、地元の方々に❝祇園さん❞と親しまれる沼名前(ぬなくま)神社で中学生たちの太鼓演奏とともに行事の幕が開き、神社から大小6台の木馬が出発しました。太鼓の囃子とともに木馬に乗った子どもたちが楽しそうにに鞆の町をめぐる、その行列について歩き、行事の様子を見せていただきました。

●大人たちが曳く木馬には、男児だけでなく女児も一緒に乗り込み、原町の皆さんの賑やかな囃子に先導されて、祇園町を通って安国寺へ。さらに安国寺から原町を通り、小烏神社、石井町、関町、鍛冶町の路地に、太鼓の音と子どもたちの元気で可愛い掛け声が響きます。爽秋の風のなかで、馬上の子どもたちも付き添う大人たちも笑顔、笑顔、笑顔・・・。

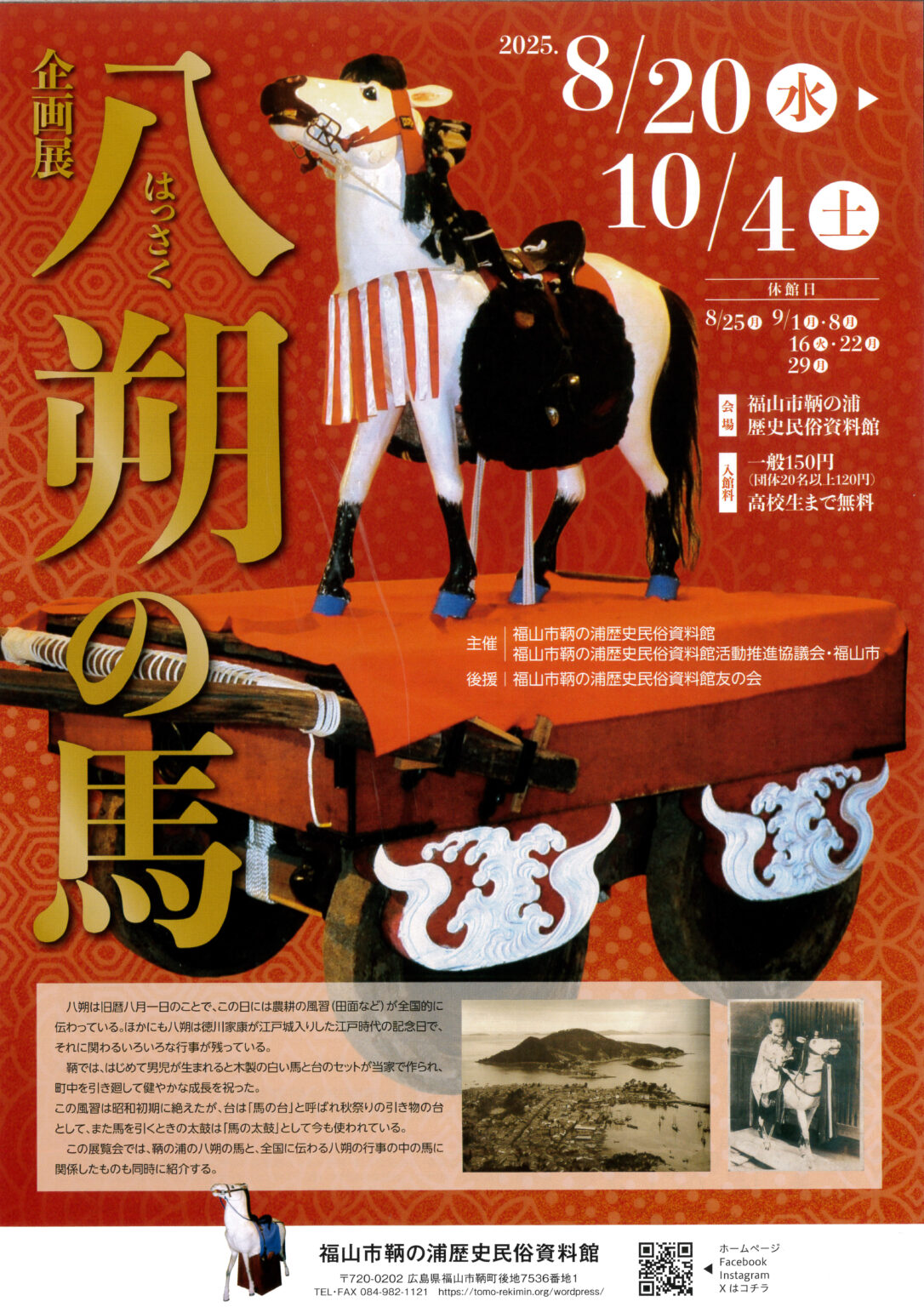

●本日の行事に用いられた木馬は、鞆の浦歴史民俗資料館の収蔵品でもあります。一年に一度、まちづくり推進委員会やこども園、資料館のスタッフにも付き添われて博物館資料が町に繰り出し、動態展示される、——保存上の課題もあるでしょうけれど、このあり方にたくさんの学びをいただきました。資料館では、10月4日まで企画展「八朔の馬」が開かれており、馬出しにまつわる文献や十数体の戦前の木馬を見ることができます。高さ約30㎝の可愛らしいサイズから2mもある豪華なものまで。また、公開されている「鞆の津の商家」(福山市重要文化財)や、鞆の浦の文化を紹介する「鞆てらす」などでも八朔の馬が展示されており、行事食として供されてきた冬瓜を使った料理と花餅(綺麗で美味しそうです!)が再現されて木馬に添えられています。

●町の団体や施設を中心に多くの方々が協力し合って続けておられる行事は、少子化もあって大変なことと思われますが、この町の子どもたちの心に季節の情感を沁み込ませ、共同体への信頼や誇りを育んで、大人になったときの心の支えともなっていくことと思われます。子どもたちの成長を祈り祝う行事、それを支える温かな町の方々に敬意を深くいたします。皆さまも、行事に合わせてぜひお出かけください。

●ブログ・アーカイブには<見学レポート>として、八朔や重陽の行事について紹介していますので、よろしければ、ご一読ください。

<見学レポート>八朔・重陽2017→★

<見学レポート>丸亀の八朔だんご馬→★★

<見学レポート>牛窓の「八朔ひなかざり」→★★★

<見学レポート>宮島の八朔行事「たのもさん」→★★★★

(学芸員・尾崎織女)

バックナンバー

年度別のブログ一覧をご覧いただけます。