展示・イベント案内

exhibition企画展

バックナンバー

年度別のイベントをご覧いただけます。

-

デジタルコレクション・11「馬の郷土玩具・その2」

- 会期

-

2026年2月10日(火)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ

●当館では、2022年度より2年にわたって文化庁のInnovate MUSEUM事業の採択を受け、この事業の眼目のひとつである博物館資料のデジタルアーカイブ化に取り組んできました。そして、2024年度は、10回にわたり、...続きを読む

開催中

-

デジタルコレクション・10「馬の郷土玩具・その1」

- 会期

-

2026年1月10日(土)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ

●当館では、2022年度より2年にわたって文化庁のInnovate MUSEUM事業の採択を受け、この事業の眼目のひとつである博物館資料のデジタルアーカイブ化に取り組んできました。そして、2024年度は、10回にわたり、...続きを読む

開催中

-

「子どもの着物や節句飾りのなかの≪桃太郎≫~世界大戦へと向かうころ」

- 会期

-

2025年7月5日(土)

2025年10月31日(金)

- 会場

- 2号館 特別陳列コーナー

■「桃太郎」とは、近世以前より伝わる日本の昔噺を代表するキャラクター。物語には様々なバリエーションがありますが、明治時代の小学校の教科書に掲載された物語が、今、一般的に知られているストーリーの基本形ではないでしょうか。国...続きを読む

終了

-

デジタルコレクション・8「日本の郷土凧・西日本」

- 会期

-

2025年2月10日(月)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●1月公開の「デジタルコレクション・7」では、日本玩具博物館が所蔵する1,000点に及ぶ「郷土凧コレクション」のなかから、東日本の郷土凧40件をご紹介しました。2月は、西日本の郷土凧のなかからユニークな資料、35件を選ん...続きを読む

開催中

-

デジタルコレクション・7「日本の郷土凧・東日本」

- 会期

-

2025年1月10日(金)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●日本の伝統的な「和凧」は、竹などの骨組みに和紙を張って糸をかけたもので、正方形、長方形、六角形、菱形などの幾何学的な形、また鳥や動物、人物、器物をかたどったものなど、様々なバリエーションをもち、日本各地の空を美しく彩っ...続きを読む

開催中

-

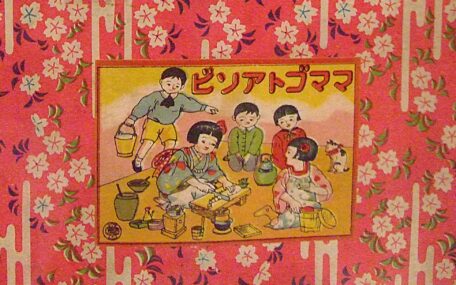

デジタルコレクション・9「日本近代のままごと道具」

- 会期

-

2025年3月10日(月)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●明治時代のままごと道具をみると、まな板は木、七輪は土、皿や鉢は陶磁器、包丁は金属…と、いずれも実物と同じ素材で忠実に作られています。浮世絵の画家・山本昇雲が、明治39(1906)年に「子供あそび」という一連の作品を残し...続きを読む

開催中

-

「十二支の動物造形~巳*蛇を中心に」

- 会期

-

2024年11月16日(土)

2025年3月30日(日)

- 会場

- 2号館 特別陳列コーナー

●「十二支」は、中国で後漢時代に誕生した暦法で、十二宮のそれぞれに十二の動物をあて、子、牛、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥を時刻および方角の名としたものです。この中国における「十二生肖」が日本に伝えられたのは古墳...続きを読む

終了

-

デジタルコレクション・6「世界のクリスマス人形」

- 会期

-

2024年12月10日(火)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●当館が初めて「世界のクリスマス展」を開催したのは1984年。ドイツやデンマークで親しまれてきたアドベントカレンダーを中心に、ヨーロッパやアジアのクリスマス人形やキャンドルスタンド、またクリスマスツリーのオーナメントを紹...続きを読む

開催中

-

デジタルコレクション・5「世界の動物玩具」

- 会期

-

2024年11月10日(日)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●どこの国でも、いつの時代でも、人々は動物に対して限りない愛着を抱いてきました。古くから身近にいる動物、ある時代に渡来した珍しい動物、空想上の動物……、人々は、そのそれぞれに美しさ、強さ、勇猛果敢さ、愛らしさなどを見出し...続きを読む

開催中

-

デジタルコレクション・4「世界の仮面」

- 会期

-

2024年10月10日(木)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

●当館では、2022年度より2年にわたって文化庁のInnovate MUSEUM事業の採択を受け、この事業の眼目のひとつである博物館資料のデジタルアーカイブ化に取り組んできました。内部資料として登録を済ませたデータベース...続きを読む

開催中

-

デジタルコレクション・3「1920年代後半の朝鮮玩具」

- 会期

-

2024年9月10日(火)

- 会場

- 日本玩具博物館ホームページ WEB企画

■当館は、2022年度より2年にわたり、文化庁のInnovate MUSEUM事業の採択を受け、この事業の眼目のひとつである博物館資料のデジタルアーカイブ化に取り組んできました。現在、内部資料として登録を済ませたデータベ...続きを読む

開催中

バックナンバー

年度別のイベントをご覧いただけます。